AU 1ER AVRIL 2011

Un ballon d’oxygène dans la gestion des quotas

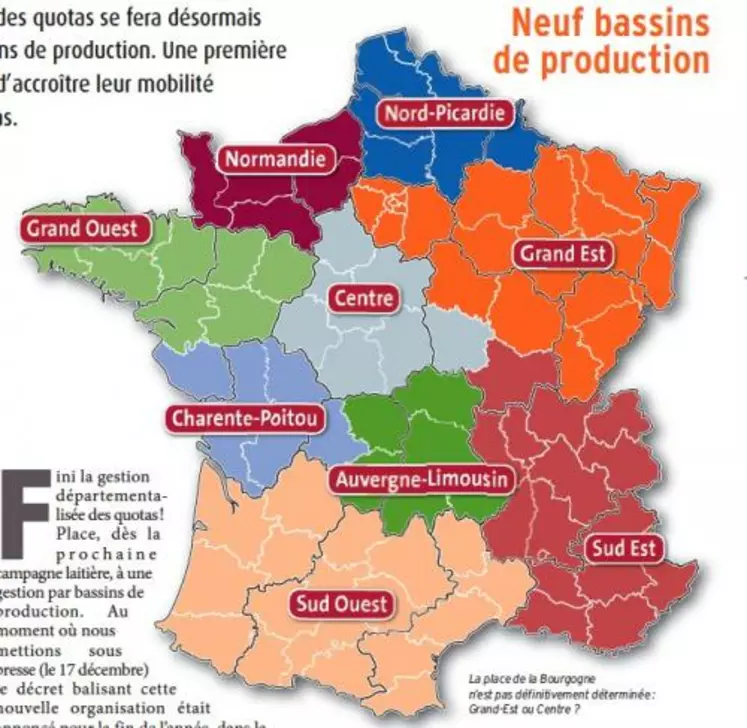

La redistribution des quotas se fera désormais

au sein de neuf bassins de production. Une première

étape qui permettra d’accroître leur mobilité

avant la fin des quotas.

Fini la gestion départementalisée des quotas! Place, dès la p r o c h a i n e campagne laitière, à une gestion par bassins de production. L’idée d’une gestion des quotas par bassins avait été évoquée une première fois par le ministre de l’Agriculture en septembre dernier au Space. Une fois de plus, les pouvoirs publics ont donc fait vite, très vite. Les projets de textes ont été présentés au conseil spécialisé lait de FranceAgrimer le 9 décembre, après une réunion de travail fin novembre. Le dispositif a reçu un avis favorable du conseil. Quelques points ont fait l’objet de débat et devaient être arbitrés par le ministre à qui revient la décision finale.

Après vingt-six- années de gestion départementalisée des quotas, cette évolution représente pour la filière une rupture. L’enjeu, en passant du département à l’échelle du bassin, est d’accroître la mobilité des quotas. C’est une étape intermédiaire qui permettra de redistribuer les quotas à plus large échelle avant leur suppression au 1er avril 2015. Elle devrait ainsi permettre aux exploitations les plus dynamiques d’accroître leur compétitivité, tout en laissant à chaque bassin une certaine marge de manoeuvre dans sa politique de redistribution.

La France sera divisée en neuf bassins de production

Les neuf bassins sont, en gros, calés sur une logique d’entreprises (la majorité du lait d’un bassin est transformé dans ce bassin). Le découpage proposé correspond aux zones d’influence futures des interprofessions régionales. Seule l’intégration de la Bourgogne au futur bassin Grand Est a fait vraiment débat. Rejoindra-t-elle plutôt le bassin du Centre comme il a été demandé ? Dans chaque bassin sera créée une instance de concertation, la conférence de bassin, présidée par le préfet coordonnateur de bassin laitier (ou son représentant). Dans le projet présenté le 9 décembre dernier, vingt-huit membres siègeraient à cette conférence de bassin dont quatorze professionnels : six représentants des producteurs, trois représentants de la transformation privée, trois de la coopération laitière, un représentant de la distribution et un représentant des consommateurs. Les autres membres, au maximum quatorze, seraient des personnes publiques (préfets de régions, conseils régionaux ou généraux, chambres d’agriculture…). Seuls les quatorze membres professionnels et le préfet coordonnateur prendront part au vote.

La mission première de la conférence de bassin sera donc la redistribution des quotas, mais elle sera aussi amenée à traiter d’autres questions stratégiques concernant la filière laitière. Le préfet coordonnateur arrêtera la liste des bénéficiaires et le volume qui leur est attribué après avis de la conférence de bassin. Celle-ci devrait se réunir trois fois par an pour arbitrer cette redistribution.

Les futures hausses de 1% iront plutôt aux bassins qui libèrent peu de lait

Les réserves de bassins seront alimentées - comme l’étaient jusqu’à présent les réserves départementales - par les cessations spontanées d’activité, les sous-réalisations structurelles et les cessations primées d’activité (Acal-TSST). Les futures augmentations du quota national de 1 % rentreront également dans les réserves. Mais la répartition entre bassins ne se fera pas linéairement : elle privilégiera les régions qui libèrent peu de lait de façon à rééquilibrer la redistribution des quotas sur toute la France (en moyenne 2,7 %). En clair, les bassins Sud Ouest et Centre en forte sous-réalisation chronique, ne devraient pas bénéficier des 1 %. Chaque conférence de bassin définira sa propre politique de redistribution, dans les limites d’un cadre national qui semble à première vue assez ouvert.

Les prioritaires seront en effet à définir parmi les catégories suivantes: les JA installés depuis moins de 5 ans, les récents investisseurs, les producteurs pouvant améliorer leur rentabilité avec du quota supplémentaire (notamment ceux dont le quota est inférieur à la moyenne du bassin, et ceux dont le lait est transformé en produits sous signe de qualité), les producteurs dont le taux d’utilisation du quota est supérieur à un pourcentage (qui reste à fixer) en moyenne sur les deux dernières campagnes.

La réserve de bassin servira par ailleurs à alimenter un fonds JA; ce fonds permettra d’accorder 40 000 litres de lait supplémentaires à tous les jeunes qui s’installent. Globalement, les différentes organisations professionnelles (producteurs et transformateurs) sont favorables à cette évolution de la gestion des quotas. Lors du vote du conseil spécialisé lait, seule la Confédération paysanne s’est abstenue, mais parce qu’elle estimait le nombre de représentants des producteurs au sein de la conférence de bassin insuffisant ; elle est également plutôt favorable au projet, l’échelle des bassins étant davantage en adéquation avec la gestion des volumes par les entreprises.

Contre une gestion des allocations provisoires par bassins

Par contre, les organisations ont rejeté en bloc l’idée de gérer les allocations provisoires au niveau de chaque bassin. Ce serait compliquer leur gestion sans en tirer de bénéfice. Cette levée de boucliers convaincra-t-elle le ministre d’abandonner cette proposition et de maintenir une gestion harmonisée au niveau national ? L’architecture du dispositif est construite dans les grandes lignes ; il reste à voir comment en pratique ces nouvelles conférences de bassin fonctionneront.