Se former à l’écornage, c’est utile !

Un geste plus rapide et efficace, un bon matériel, une prise en charge de la douleur… Les 28 éleveurs ayant suivi une journée de formation ont fait évoluer leurs pratiques. La mise en œuvre d’une anesthésie locale reste toutefois une exception.

Un geste plus rapide et efficace, un bon matériel, une prise en charge de la douleur… Les 28 éleveurs ayant suivi une journée de formation ont fait évoluer leurs pratiques. La mise en œuvre d’une anesthésie locale reste toutefois une exception.

On peut écorner sans que ce soit une corvée. Vingt-huit éleveurs bretons ont participé à des formations tests « J’écorne facilement, efficacement et sans douleur ». Ils ont été enquêtés avant et trois mois après la formation par la chambre d’agriculture. Retour sur les messages clés de cette formation avec Marylise Le Guénic du pôle herbivore suite à une présentation aux journées GTV en mai dernier.

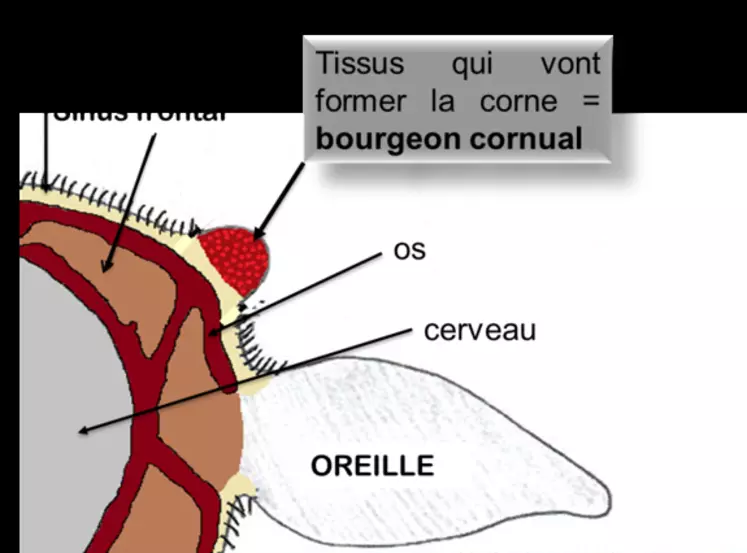

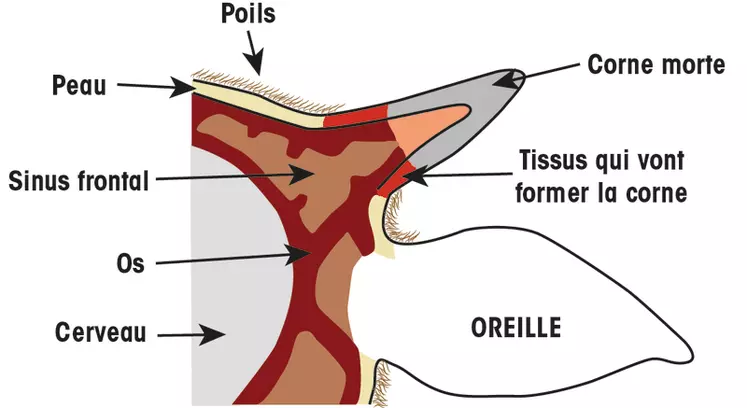

Pourquoi il faut écorner jeune, avant quatre semaines

Après formation, l’âge d’écornage a beaucoup avancé autour de 4-5 semaines. Seuls trois éleveurs restent réservés sur l’intérêt d’écorner plus jeune. Ils évoquent notamment la difficulté à grouper les écornages.

Deux points clés pour écorner jeune

Après formation, la moitié ont acquis une tondeuse, et les trois quarts parviennent à repérer le bourgeon. 80 % vérifient l’anneau de cautérisation et insistent moins même si le temps d’application reste un peu long. La moitié applique désormais l’écorneur en une fois. Les deux tiers mettent un spray qui désinfecte et refroidit — surtout s’il a été placé au frigo. Après la présentation de différents types d’écorneur (notamment les écorneurs à gaz), huit ont investi dans un nouveau matériel après la formation et cinq étaient en réflexion.

Des médicaments pour prendre en charge la douleur

La prise en charge de la douleur reste difficile pour beaucoup à cause des délais d’attente, du coût des produits, de la contention nécessaire pour l’anesthésie. La plupart ne sont pas vraiment convaincus de son intérêt. Après formation, seuls sept éleveurs l’ont jugée plutôt facile.

L’anesthésie locale obtient peu d’adhésions : le geste technique fait peur (crainte de piquer dans la salière), seul un éleveur la pratique. L’usage de l’anti-inflammatoire a progressé (20 % des éleveurs formés en utilisent désormais). Pour ce qui est de la sédation, le nombre d’utilisateurs n’a pas augmenté (40 %) mais certains n’attendaient pas que le veau soit endormi pour l’écorner ; ils ont donc vu l’intérêt d’attendre.

Trois injections pour gérer la douleur

1 La sédation : elle tranquillise le veau et diminue la douleur à partir d’une certaine posologie mais ne la prend pas complètement en charge. L’effet n’apparaît que 15-20 minutes après l’administration intramusculaire. Exemple de sédation : xylasine à 0,5 ml/100 kg avec risque que le veau se relève pendant l’écornage. La dose de 1 ml/100 kg permet d’endormir le veau complètement mais exige impérativement de bien évaluer le poids de l’animal (risque cardiovasculaire en cas de surdosage) et d’utiliser une petite seringue (seringue à insuline - aiguille 1,5 x 20 mm). L’effet de la sédation est d’une à deux heures.

2 L’anesthésie locale (1) : elle se fait par injection sous-cutanée dans la région du nerf cornual 15 minutes avant écornage (procaïne 7 ml seringue 10 ml - aiguille 0,8 x 25 mm) et dure 30 minutes. L’emplacement de l’injection doit se trouver sous l’arête osseuse (voir Réussir Lait d’octobre 2016 page 66). Il faut veiller à ne pas injecter dans la veine cornuale : ceci systématiquement, en aspirant pour vérifier qu’il n’ y a pas de sang dans la seringue avant d’injecter. Un bon moyen de sécuriser le geste est de couper le capuchon pour laisser l’aiguille dépasser seulement de 1 à 1,5 cm.

3 L’anti-inflammatoire : Il permet de traiter la douleur post-écornage persistant au moins sept à neuf heures. L’injection sous-cutanée (aiguille 0,5 x 25) doit être faite 15-20 minutes avant écornage, le temps pour que le produit fasse effet. Le Méloxicam (0,5 mg/kg) est le seul AINS (Anti-inflammatoire non stéroïdien) ayant une AMM (Autorisation de mise sur le marché) pour la prise en charge de la douleur post-écornage.

L’ensemble de ces médicaments est soumis à prescription. Le vétérinaire adapte le protocole de prise en charge de la douleur en fonction de la capacité d’évaluation du poids du veau, des équipements disponibles, du souhait de l’éleveur et d’éventuels risques raciaux.

(1) Recommandée par le Comité de la Convention européenne du 21/10/1988 pour les animaux de plus de 4 semaines.

À savoir

Des formations sont organisées par la chambre d’agriculture de Bretagne et le GDS Bretagne. Elles évoluent vers des formations conjointes avec le GTV. Des initiatives voient le jour dans d’autres régions, par exemple des formations via le réseau national des formateurs en manipulation des bovins (www.idele.fr), et d’autres initiatives sont à l’étude accompagnées notamment par le Cniel.

Des fiches techniques sont disponibles en ligne (www.rmt-bien-etre-animal.fr).

Il existe des écorneurs à tête métallique (dits brûle corne) électriques ou à gaz et des écorneurs à tête céramique à réserver aux veaux de moins de 3 semaines. La plupart proposent des embouts interchangeables (15-20 mm suffisent pour des jeunes veaux).