Schmallenberg: on y verra plus clair après l’été

Quelques éléments

donnent des raisons

d’espérer que le virus

Schmallenberg persistera

moins longtemps que

la FCO. Les travaux de

recherche sont engagés.

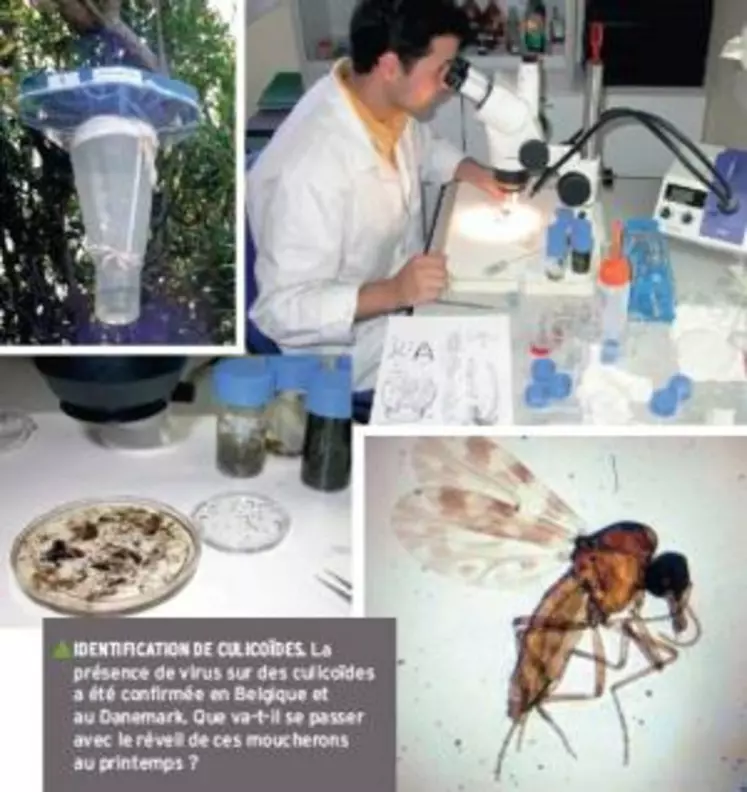

présence de virus sur des culicoïdes

a été confirmée en Belgique et

au Danemark. Que va-t-il se passer

avec le réveil de ces moucherons

au printemps ?

Allons-nous connaître une épidémie comparable à celle de la FCO avec le virus Schmallenberg ? Il existe beaucoup trop d’inconnues sur ce nouveau virus pour pouvoir répondre catégoriquement à cette question aujourd’hui; on y verra plus clair après l’été, estiment les scientifiques.

Mais quelques éléments sont plutôt rassurants et donnent des raisons d’espérer que le virus Schmallenberg persistera beaucoup moins longtemps que la FCO, s’ils sont confirmés dans les mois qui viennent.

Sans être complètement identique, le virus Schmallenberg (SBV) est très probablement similaire au virus Akabane, les scientifiques européens l’ont confirmé lors d’une réunion à Bruxelles le 1er avril dernier. Or, le virus Akabane est connu pour induire une forte immunité donc une forte protection chez les animaux infectés. Sa durée de virémie (présence de virus dans le sang et donc période pendant laquelle l’animal peut infecter des culicoïdes) est courte. Et il s’agit d’un virus qui apparaît sous forme d’épidémie puis disparaît.

Un autre élément rassurant vient d’une enquête de l’Institut central de Wageningen aux Pays-Bas sur un millier de bovins : les résultats de prises de sang indiquent que 70 % de la population bovine laitière néerlandaise présenterait des anticorps spécifiques au SBV(1). Cela signifie que le virus aurait largement circulé dans les cheptels sans pour autant provoquer une hécatombe de cas cliniques: beaucoup d’animaux résisteraient bien au virus et seraient porteurs sains.

Les statistiques européennes semblent montrer aussi une diminution des naissances de petits ruminants présentant des malformations dues au virus de Schmallenberg. À l’inverse, le nombre de veaux malformés progresse, mais ceci est lié au temps de gestation plus long et donc au décalage des mise-bas (avec des contaminations fin octobre, on peut s’attendre à des naissances de foetus bovins malformés jusqu’à fin mai, par similitude avec le virus Akabane).

Le virus Akabane, très proche, induit une forte immunité

Par ailleurs, de l’avis général, l’expérience de la FCO a porté ses fruits. On échappe au cafouillage qui avait prévalu lors de l’apparition du sérotype 8 de la FCO: la réponse nationale à ce nouveau virus est beaucoup mieux coordonnée et nettement plus réactive, grâce notamment à la plateforme nationale de surveillance épidémiologique en santé animale, créée fin 2011(2).

Côté recherche, trois domaines prioritaires ont été définis par le Réseau français de santé animale (RFSA): la mise au point de tests sérologiques rapides, l’infection expérimentale et l’épidémiologie.

Des tests sérologiques rapides disponibles

Des tests sérologiques (kits Elisa) ont été validés début avril et devraient être disponibles très rapidement dans les laboratoires, annonce Stephan Zientara, de l’Anses. Ils permettront de faire des analyses à grande échelle et de cerner la prévalence de la maladie.

Les premières infections expérimentales sont engagées et permettront de connaître la diffusion du virus dans les organismes et de vérifier la durée de virémie (une première expérience sur trois vaches laisse penser qu’elle est très courte). Elles permettront aussi de vérifier qu’il n’y a pas de transmission directe d’animal à animal, de voir à quel moment de la gestation les vaches et les foetus sont le plus sensibles, et d’étudier la réponse immunitaire.

Quant aux recherches épidémiologiques, quatre projets ont été jugés prioritaires. Une enquête est menée sur les facteurs de risques expliquant que certains élevages soient touchés et d’autres non. Une évaluation de l’impact zootechnique et économique en élevage s’appuiera entre autres sur l’enquête menée par les GDS. Une étude de prévalence va être engagée (grâce aux kits Elisa) pour connaître le taux d’élevages ayant été en contact avec le virus (sans forcément de signes cliniques) et le taux d’animaux infectés dans ces cheptels infectés. Le quatrième projet est ciblé sur la faune sauvage.

Une grande inconnue: la sensibilité des bovins

Au total, le besoin en financement de ces recherches est évalué à 450000 - 500 000 €HT. Les GDS ont déjà indiqué qu’ils étaient prêts à participer aux efforts de recherche par le biais de la caisse de solidarité santé animale (CSSA), de la même façon qu’ils avaient participé à deux études sur la FCO, si l’État participe également. Par ailleurs la Commission a également annoncé qu’elle était prête à soutenir financièrement des projets de recherche, à condition qu’il n’ ait pas de doublons entre États membres et que les projets soient cofinancés par l’État.

Le développement ou non de vaccins dépendra de l’évolution de la maladie dans les prochains mois et des connaissances acquises, notamment sur l’immunité induite par le virus et la sensibilité des bovins. Des travaux préliminaires ont d’ores et déjà été lancés par les laboratoires (récupération du virus, premières cultures…) mais les décisions devraient être prises après l’été.

Que va-t-il se passer avec le réveil des culicoïdes après la trêve hivernale ? La présence de virus SBV sur des moucherons a en tout cas été confirmée en Belgique et au Danemark, ce qui conforte leur rôle dans la transmission du virus.

(1) le taux d’animaux infectés dans les cheptels infectés serait très élevé, de 70 à 100 %.

(2) qui associe l’Administration, l’Anses, les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires, et les laboratoires d’analyse.