Deux axes pour un chai plus économe

Les consommations d’eau et d’énergie peuvent être réduites dans les chais sans pour autant impacter le process de vinification. Des experts vous livrent leurs conseils.

Les consommations d’eau et d’énergie peuvent être réduites dans les chais sans pour autant impacter le process de vinification. Des experts vous livrent leurs conseils.

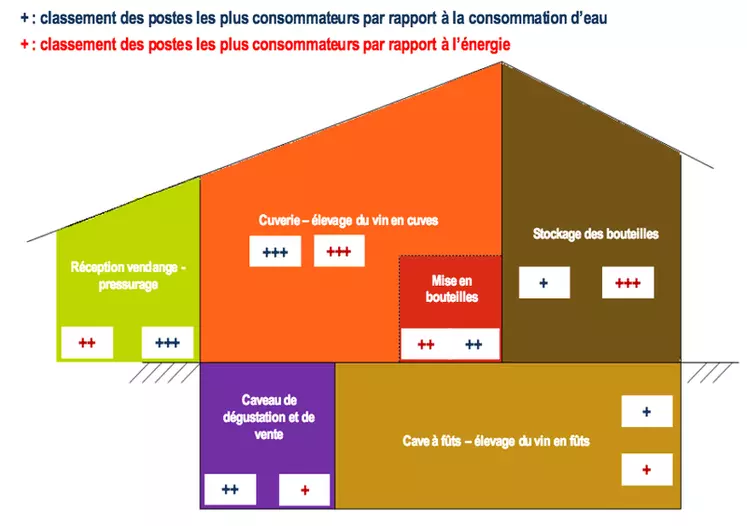

Il est très difficile de faire des généralités sur les chais car la variabilité des situations, et donc des besoins énergétiques, est énorme », observe Bertrand Aucordonnier, chargé de mission pour l’Ademe de Bourgogne. Preuve à l’appui, l’étude réalisée conjointement avec le BIVB (Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne) et la chambre régionale d’agriculture en 2012 pointe des consommations électriques annuelles comprises entre 5 et 325 kilowatts heure par hectolitre de vin produit (kWh/hl) parmi les caves enquêtées vinifiant majoritairement du rouge. Idem pour l’eau puisque les volumes utilisés varient entre 2 et 17 litres d’eau par litre de vin élaboré (l eau/l vin). D’après l’ensemble des professionnels interrogés, la première étape pour diminuer les consommations consiste à analyser ses besoins, en épluchant ses factures et en installant des compteurs, afin de voir les pistes d’amélioration possible. Parmi celles-ci figurent la gestion de la veille électrique et l’optimisation du nettoyage.

La moitié de la consommation électrique annuelle au sein des chais provient de la veille, c’est-à-dire des appareils électriques allumés en permanence. C’est ce que révèle le diagnostic de l’Ademe et des chambres d’agriculture d’Aquitaine, basé sur l’étude de 32 chais viticoles répartis à travers la région. Ces valeurs correspondent en majeure partie (de 70 à 90 %) aux besoins de chauffage et de climatisation pour réguler l’atmosphère des bâtiments. En conséquence, mieux vaut bien anticiper l’isolation et l’orientation de ses locaux, en s’appuyant sur les principes bioclimatiques, et/ou en optant pour des chais enterrés ou semi-enterrés (voir pages 54 et 55). Le positionnement des entrées d’air peut également favoriser une régulation naturelle. « L’idéal étant de prévoir des systèmes de ventilation permettant à la fois d’évacuer le CO2 et de faire entrer l’air frais circulant au cours des nuits d’été », complète Laurence Lipp, de la chambre d’agriculture de l’Yonne.

En dehors de la conception, il est indispensable de réfléchir à la pertinence des consignes de régulation thermique (durée, période et température) et de choisir des équipements de chaud et de froid dimensionnés à ses besoins. « La température au sein du chai est à définir en fonction du confort de travail mais il faut bien avoir en tête que plus la pièce est chauffée et plus la consommation énergétique requise pour abaisser la température des cuves est importante », souligne Bertrand Aucordonnier. À ce sujet, certains types de matériels, tels que les cuves en béton ou en inox à double paroi, présentent une inertie thermique intéressante.

Par ailleurs, l’allumage de radiateurs en continu dans des zones à faible passage, tels que les caveaux de dégustation, ainsi que les ordinateurs et imprimantes laissés en marche toute la nuit sont eux aussi pointés du doigt. « La part représentée par les appareils de bureautique varie en fonction des structures mais si l’on peut éteindre sa box internet durant la nuit, c’est déjà une économie », commente Yann Montmartin, de la chambre d’agriculture de Gironde. En ce qui concerne l’éclairage, de nombreuses marges de manœuvre existent, comme… changer les ampoules ! « Car un néon défectueux consomme quatre fois plus qu’un équipement en bon état de marche », poursuit l’expert. Si la problématique est pensée en amont de la conception du chai, les experts préconisent de compartimenter l’allumage des luminaires. Les détecteurs de présence et les systèmes de minuterie permettent également d’éviter tout éclairage inutile. Enfin, les ampoules à basse consommation sont vivement conseillées.

Sans surprise, les opérations d’hygiène représentent la majeure partie des consommations en eau dans un chai, de l’ordre de 70 à 90 % selon Jean-Michel Desseigne, de l’IFV. Cela comprend le prélavage, la pousse à l’eau, le nettoyage, le détartrage et la sanitation. Résultat, le choix du matériel revêt une importance capitale, et notamment le type de cuve. L’inox électropoli arrive en tête des matériaux économes en eau puisque 34 litres suffisent pour rincer une cuve de 100 hectolitres, toujours selon l’IFV. Suivent l’inox (101 l), le béton revêtu (108 l) et enfin, le béton brut (133 l). D’où le choix de Bruxelles de financer prioritairement des matériels à haut niveau de finition.

Le type de sol est lui aussi déterminant. « L’idéal est d’opter pour du carrelage ou pour un revêtement vinylique », précise Yann Montmartin (voir pages 58 et 59). Côté équipement toujours, les nettoyeurs haute pression se montrent plus économes que les jets standard pour un lavage plus efficace et plus précis. Les pistolets automatiques à jets stoppeurs s’avèrent également utiles pour limiter les pertes. Car un robinet qui goutte peut entraîner une consommation de 2 à 4 litres par heure, soit 175 à 350 hectolitres par an ! Mais au-delà du matériel, certains réflexes permettent d’économiser l’eau. C’est le cas des opérations de prénettoyage mécanique, à l’aide de brosses ou de raclettes, pour récupérer un maximum de débris solides. Idem pour la pousse à l’eau. L’utilisation de racleurs ou de simples balles en mousse aide au rinçage des tuyaux et peut se traduire par une économie de 70 à 98 % du volume d’eau nécessaire à l’opération. Le nettoyage des cuves en cascade, de la moins sale à la plus souillée, en réutilisant la même eau est aussi recommandé. Enfin, en dehors de l’hygiène, des économies peuvent être réalisées sur les opérations consommatrices d’eau, telles que la filtration, en commençant par traiter les vins blancs pour finir par les rouges par exemple. Une chose est sûre, économiser l’eau au quotidien passe avant tout par une forte sensibilisation du personnel.

Valecarb, pour recycler le CO2 fermentaire

La société bordelaise Alcion Environnement propose une voie pour retraiter le CO2 issu des fermentations. « Il faut savoir qu’un hectolitre de vin entraîne la production de 5 m3 de CO2 », illustre Jean-Philippe Ricard, président de l’entreprise. Le gaz, une fois capté dans le réseau, peut être utilisé pour de l’inertage. Mais cela ne représente que 1 à 3 % des volumes émis, selon Alcion Environnement. En conséquence, la firme propose de valoriser le gaz restant en le transférant dans un réacteur, en contact avec du carbonate de sodium. Le résultat de la réaction est du bicarbonate de soude qui, une fois filtré puis séché, peut être revendu. Au-delà de l’aspect sécuritaire de l’extraction du CO2, le procédé Valecarb permet d’améliorer le bilan carbone de l’entreprise. Mais le coût demeure très important puisqu’il faut compter entre 80 000 et 500 000 euros pour un équipement complet, en fonction du volume à traiter. « L’équilibre économique se joue entre le prix d’achat du carbonate de sodium, généralement compris entre 200 et 270 euros, et la vente de bicarbonate, entre 250 et 300 euros la tonne », poursuit Jean-Philippe Ricard. Même si 1 tonne de carbonate suffit à produire près de 1,3 tonne de bicarbonate de soude, pas sûr que les petites structures y trouvent leur compte.