Le pâturage pour réduire les émissions d’ammoniac en élevage laitier

L’ammoniac est un précurseur de particules fines considéré comme polluant atmosphérique. Parmi les pistes pour réduire les émissions d’ammoniac à l’échelle territoriale, le pâturage semble être l’un des principaux leviers d’abattement.

L’ammoniac ou NH3 est considéré comme problématique pour sa contribution à la formation des particules fines, néfastes pour la santé humaine. Du fait de leurs petites tailles (moins de 2,5 µm) ces particules vont pouvoir atteindre les alvéoles pulmonaires et pénétrer dans le sang. Elles contribuent au développement de maladies telles que l’asthme, des allergies, des maladies respiratoires, cardiovasculaire ou des cancers.

L’ammoniac est un sujet agricole

L’ammoniac émis en France est issu pour 94 % de l’agriculture, et 42 % du secteur bovin. Il est de ce fait primordial de réfléchir les pertes azotées à l’échelle de l’exploitation afin de limiter les fuites vers l’air.

En élevage, ce sont les effluents qui participent aux émissions en NH3. C’est au contact de l’urine et des fèces que l’ammoniac se forme, par une conversion rapide de l’urée par l’enzyme fécale, l’uréase. C’est donc tout au long de la chaîne des effluents d’élevage que l’ammoniac risque de se former : 27 % au bâtiment, 21 % au stockage, 35 % à l’épandage et 15 % au pâturage (source : Citepa, 2017).

Par conséquent, plus les animaux vont passer de temps au bâtiment, plus il y aura de déjections à gérer au bâtiment, au stockage et à l’épandage. Tandis qu’au pâturage, l’urine et les fèces vont être déposées directement sur les sols de façons séparées et dans du couvert végétal actif qui va valoriser l’azote directement.

Deux stratégies pour limiter les fuites azotées

L’azote est un élément essentiel en production végétale comme animale, avec des entrées d’azote (achat de concentré, d’engrais, fixation symbiotique, …), des sorties sous forme de vente de produits (lait, viande, culture, …) et des pertes vers l’eau, l’air ou du stockage dans les sols. Réduire les fuites azotées est un enjeu gagnant/gagnant tant pour les agriculteurs que pour l’environnement, car limiter ses fuites va réduire les émissions vers l’air ou l’eau, mais ce sont également des économies d’azote réalisées à l’échelle de l’exploitation.

Deux stratégies peuvent être mobilisées afin de réduire les fuites azotées vers l’environnement. On peut miser sur l’amélioration de l’efficience de l’azote, c’est-à-dire favoriser la capacité du système à convertir les entrées azotées en produit. On peut également miser sur une désintensification des systèmes d’élevage et la diminution de l’azote exogène entrant dans l’exploitation, car l’augmentation des entrées d’azote entraîne mécaniquement une augmentation de la part d’azote non valorisée en raison de l’incapacité des végétaux et des animaux à valoriser 100 % de l’azote.

Ration, baisse du taux de renouvellement… de multiples leviers à enclencher

Un certain nombre de pratiques d’élevage permettent de limiter au maximum les pertes azotées dans le système de production. Pour commencer, l’équilibre de la ration est un critère déterminant afin de réduire les fuites azotées, car les excès d’azote dans les rations seront évacués dans les excréments, ce qui risque de générer davantage d’émissions en NH3 au contact des déjections avec l’air. Il est de ce fait important de connaître la valeur nutritionnelle des fourrages afin d’adapter la complémentation azotée des animaux ; aussi il faut éviter l’apport de concentré azoté au-delà de l’équilibre de la ration.

La réduction des effectifs improductifs est un levier souvent ciblé afin de limiter conjointement les émissions en NH3 et gaz à effet de serre. Plusieurs pistes peuvent être proposées afin d’améliorer ce critère : la diminution de l’âge au vêlage, la diminution du taux de renouvellement ou encore une meilleure gestion sanitaire du troupeau. Limiter les effectifs improductifs permet de baisser directement les quantités d’azote organique à gérer au sein de la chaîne des déjections.

Les leviers qui visent à réduire les émissions en NH3 au bâtiment d’élevage et au stockage des effluents peuvent aussi être déterminants dans les exploitations n’ayant pas beaucoup d’accessibilité au pâturage ou ayant des niveaux de chargement en animaux élevés. S’il existe encore peu de références, des éléments de réponse ont déjà été apportés notamment sur l’importance de la couverture des fosses, avec des niveaux d’abattement qui peuvent aller jusqu’à 80 % des émissions avec une couverture étanche et 40 % pour la simple présence d’une croûte naturelle en surface de la fosse.

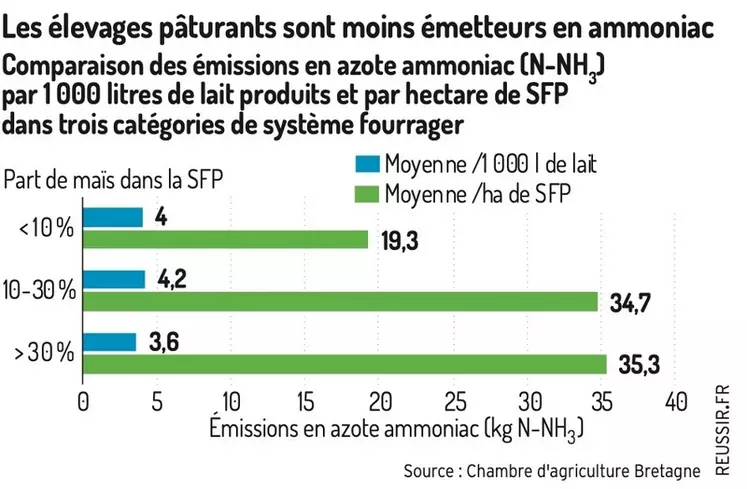

Les élevages pâturants sont moins émetteurs en NH3

Une analyse de groupe issu de 148 diagnostics Cap'2ER breton a montré que les systèmes herbagés (moins de 10 % de maïs dans la SFP) émettent moins d’ammoniac rapporté à la surface de production. De plus, et malgré une productivité par vache plus faible dans les systèmes herbagés, nous n’observons pas de différence significative des émissions en NH3 rapporté au litre de lait comparé aux groupes ayant plus de 10 % de maïs dans leurs SFP (moins de 10 % : 5 418 l de lait/vache ; entre 10 et 30 % : 7 359 l de lait/vache ; plus de 30 % : 8 120 l de lait/vache). Les résultats de l’étude appuient sur l’intérêt du pâturage dans la réduction des émissions en ammoniac à l’échelle de l’exploitation, mais plus généralement les systèmes pâturant bas intrants associés à des niveaux de chargement plus faibles.