Détecter précocement une dégradation des cellules

Une nouvelle démarche qualité est lancée depuis cet automne par le Clasel. Elle repose sur un nouvel indicateur calculé tous les mois et une procédure d’intervention précise lorsque l’alerte est déclenchée.

Une nouvelle démarche qualité est lancée depuis cet automne par le Clasel. Elle repose sur un nouvel indicateur calculé tous les mois et une procédure d’intervention précise lorsque l’alerte est déclenchée.

Depuis cet automne, les éleveurs de Sarthe et de Mayenne ont vu apparaître sur les résultats mensuels de contrôle laitier un nouvel indicateur de santé de la mamelle. Cet indicateur s’inscrit dans la nouvelle démarche qualité du Clasel, inspirée par l’action Mammite j’anticipe du Cniel et la réflexion menée au niveau de France conseil élevage. « Notre objectif est d’alerter l’éleveur et son conseiller tôt, dès que les résultats commencent à se dégrader, explique Hervé Baudet, l’un des cinq vétérinaires-conseils du Clasel. Environ 30 % des éleveurs sont pénalisés chaque mois pour les cellules. Il s’agit d’anticiper pour éviter ces pertes économiques, mais aussi pour éviter de tomber dans le processus de lait hors normes en intervenant bien en amont. »

L’indicateur se présente sous la forme d’une note de 0 à 4 points : 0 correspondant à l’absence de dégradation de la situation cellulaire et 4 à une situation très dégradée. Il prend en compte quatre critères : les comptages cellulaires des primipares, ceux des multipares, le niveau cellulaire de l’ensemble du troupeau et le pourcentage de nouvelles infections sur le dernier mois. « Nous utilisons d’autres seuils que les seuils habituels de 300 000 et 800 000 cellules. Une primipare est considérée saine en dessous de 100 000 cellules, une multipare en dessous de 150 000 cellules et le troupeau en dessous de 300 000 cellules. » Des simulations réalisées sur 6 000 troupeaux du Clasel et de Littoral Normand ont permis de caler les pourcentages d’animaux sains et de pondérer les différents critères pour aboutir à une note.

Une procédure d’intervention claire et précise a été définie avec quatre niveaux de suivi. Un élevage noté 0 bénéficiera du suivi habituel A. Pour les élevages en note 1 et 2, l’aspect qualité du lait est abordé au cours d’une visite habituelle. L’alerte est déclenchée à partir de la note 3 : l’éleveur bénéficie alors, sans coût supplémentaire, d’un suivi spécifique par son conseiller avec remise d’un plan d’actions et, au bout de quatre mois, d’un bilan (suivi B). Si la situation ne s’améliore pas suffisamment, au 5e mois l’éleveur se voit proposer l’intervention d’un expert qualité du lait (suivi C). En cas d’un nouvel échec au bout de quatre mois, donc au 9e mois après l’alerte, le Clasel propose une investigation plus poussée qui s’appuie sur une méthode type HACCP (suivi D). L’intervention de l’expert ou du vétérinaire est facturée à l’heure.

Pour une investigation encore plus poussée, le Clasel a développé une appli tablette d’audit qualité du lait. « Elle facilite l’enregistrement et la valorisation de toutes les données de l’élevage (assistance traite, traitement des mammites, gestion des effectifs et choix des réformes, tarissement, conduite d’élevage, propreté, analyses bactério) et permet l’édition de bilan d’audit et plan d’actions », souligne Jérôme Caudrillier, vétérinaire-conseil du Clasel. La procédure prévoit au minimum trois visites sur quatre mois et des échanges téléphoniques (lire reportage p. 62).

Mais la nouveauté de la démarche ne se limite pas à une alerte précoce et au balisage de la procédure. Elle concerne aussi les modalités d’intervention du conseiller. « C’est une autre façon d’aborder le conseil. Il ne s’agit plus de dire 'chez toi, il faut modifier ça' mais de négocier un plan d’actions à deux. Concrètement, cela veut dire discuter avec l’éleveur de ses objectifs en qualité du lait (par exemple être à moins de 150 000 cellules pour avoir une marge de sécurité, avoir le moins de mammites à traiter, ne pas être 'hors norme') et lui demander pourquoi, à son avis, les cellules dérapent : trois fois sur quatre l’éleveur le sait. Cela signifie aussi faire un diagnostic qualité du lait précis, établir la liste des points à discuter, et trouver un compromis en fonction des contraintes/souhaits de l’éleveur. Il est important de valider les actions retenues mais aussi de confirmer les conseils non retenus, et de se mettre d’accord sur les indicateurs que l’on suit (par exemple, le pourcentage de génisses infectées au vêlage). Et au moment du bilan au bout de quatre mois, de faire le point sur les conseils qui ont marché, et, si certains n’ont pas été suivis, de savoir pourquoi. » Il est par ailleurs demandé à chaque conseiller de s’autodiagnostiquer à partir d’une check-list sur le respect de la procédure.

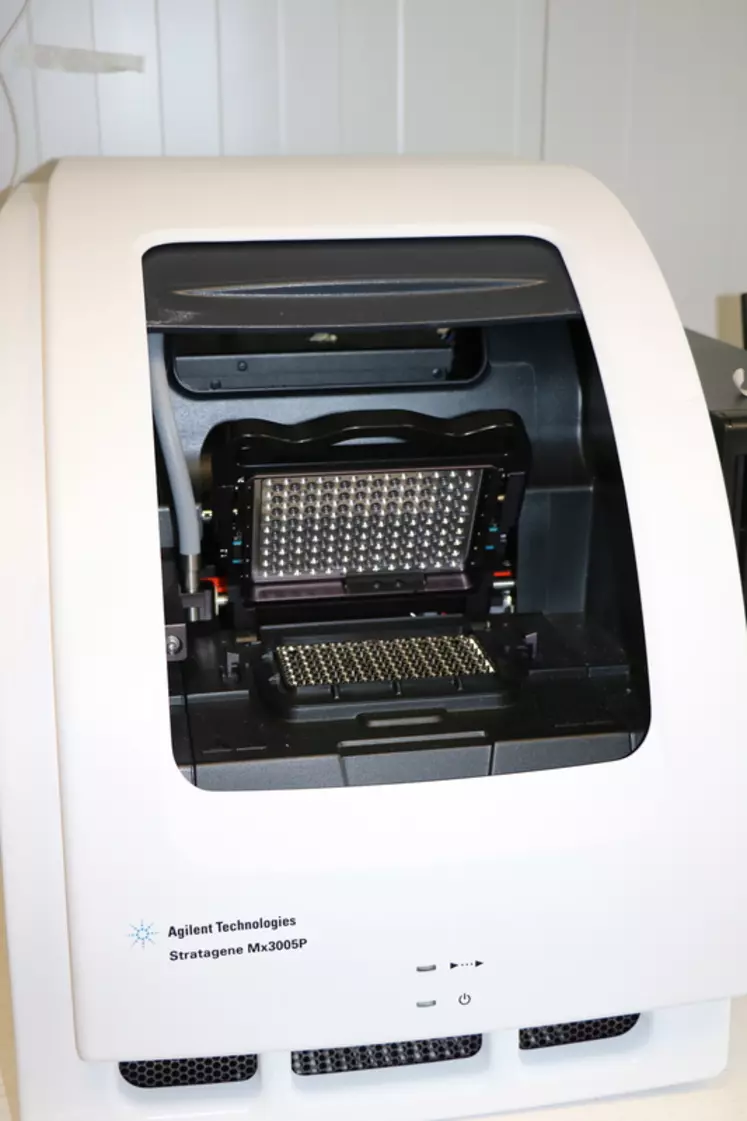

Bactériodétect, une analyse moins contraignante

° Pour identifier les germes, le Clasel lance Bactériodétect. L’identification de la bactérie est réalisée par analyse PCR, un procédé d’amplification de l’ADN. Cette méthode permet d’identifier 11 familles de bactéries représentant 99 % des germes de mammites, y compris la recherche de gènes de résistance sur le staphylocoque. Elle s’est affinée depuis quelques années et le coût de l’analyseur a diminué (70 000 €). « Cette méthode est plus sensible, plus rapide (4 heures au lieu de quelques jours pour une culture), mais surtout elle est plus simple en termes de logistique. Il n’est pas nécessaire de prélever l’échantillon en conditions d’asepsie. Pas besoin non plus de respecter la chaîne de froid : un conservateur dans le flacon de lait suffit. L’envoi par la poste est possible », affirme Jean-Bernard Davière, responsable Recherche et Développement.

° L’analyse peut être faite sur l’échantillon du contrôle de performance. Le vétérinaire peut aussi prendre un échantillon lors de sa visite ou l’éleveur avant de traiter un animal. Quant au coût, « il est d’une cinquantaine d’euros pour onze germes, alors que la recherche par culture classique coûte une trentaine d’euros ».