Autour du vêlage : Les quatre piliers d’une transition réussie

Toute transition, et plus particulièrement le péri-partum, constitue une phase critique en élevage laitier. Quels outils de diagnostic utiliser autour de cette période ? Le point avec Philippe Verdoolaege, vétérinaire du réseau Cristal.

Toute transition, et plus particulièrement le péri-partum, constitue une phase critique en élevage laitier. Quels outils de diagnostic utiliser autour de cette période ? Le point avec Philippe Verdoolaege, vétérinaire du réseau Cristal.

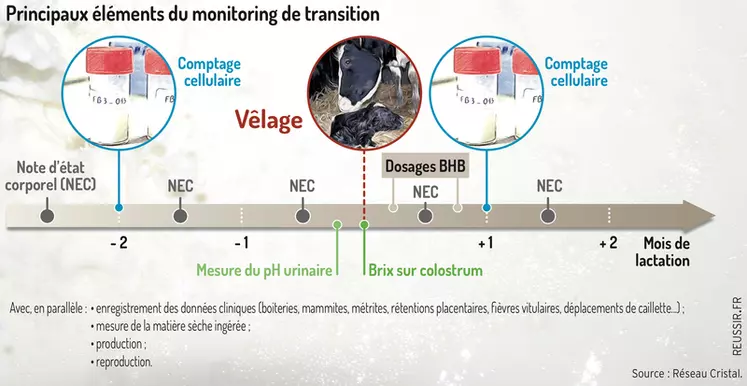

Chaque vêlage constitue une période-clé de la vie d’un bovin, source d’un stress important. La réussite de la phase de transition est primordiale pour le démarrage en lactation de la vache, et plus largement pour sa carrière. « Dans le cadre du suivi de troupeau, la mise en place d’une routine basée sur des observations et des analyses permet de détecter précocément un problème », avance Philippe Verdoolaege, vétérinaire en Bretagne. Ce moritoring proactif se mène à deux niveaux. « À l’échelle du troupeau d’abord, pour repérer rapidement une déviation par rapport aux objectifs ou simplement pour valider l’efficacité du management en place. Et à l’échelle de l’individu, pour identifier les animaux à risque et limiter la gravité des cas cliniques. C’est en croisant différents éléments convergents que peut s’établir un vrai diagnostic. »

1 - S’assurer de la régulation de la calcémie

La mesure de la calcémie sanguine dans les 12 heures après le vêlage est un mauvais prédicteur des troubles de santé. Pour approcher l’hypercalcémie subclinique, mieux vaut privilégier la mesure du calcium total 48 heures après vêlage.

L’exploration des macroéléments présents dans l’urine renseigne également. L’urine se comporte comme un émonctoire : s’il y a trop de calcium dans le sang, l’excès est évacué via l’urine. Alors qu’au niveau sanguin, la régulation de la calcémie en dehors des 48 heures autour du vêlage est telle que, même en cas de déficit d’apport en calcium, il passerait inaperçu. Sur vaches taries, la recommandation est une teneur des urines en calcium supérieure à 0,3 mmol/l.

2 - Surveiller le statut énergétique

La notation de l’état corporel (NEC) est un outil riche d’enseignement, mais elle n’a de sens que si on la relie à un stade et à un rang de lactation. Si son évaluation n’est pas compliquée, sa valorisation apparaît moins évidente. L’idéal est de suivre et d’analyser une courbe de tendance, comme par exemple dans les élevages équipés de caméra sur le robot.

Les acides gras non estérifiés (AGNE) peuvent s’analyser au niveau sanguin 10 jours avant vêlage. Une valeur supérieure à 0,4 mmol/l témoigne d’une mobilisation des réserves excessive, qui a de fortes chances de saturer le foie, et ainsi augmenter le risque de déplacement de caillette et de rétention placentaire, multiplié par deux.

Les corps cétoniques, notamment le BHB (béta-hydroxybutyrate), peuvent s’analyser avant vêlage (ils doivent être inférieurs à 0,7 mmol/l dans le sang). Mais le plus souvent, on les contrôle lors du premier mois de lactation (seuil à 1,2 mmol/l). Il est préférable de faire le prélèvement toujours au même moment par rapport au repas principal. Si l’analyse sanguine reste le standard, une analyse via le lait (Ketotest avec bandelette colorimétrique, Cétotest) ou l’urine (Ketostix) sont envisageables. Pratiquée en première semaine de lactation, l’analyse du BHB indique plutôt une cétose de type 2 (en lien avec une problématique de vaches grasses au tarissement et un manque d’ingestion en préparation au vêlage). Quinze jours plus tard, en troisième semaine de lactation, elle renseigne davantage sur la cétose de type 1, reliée à un défaut d’apport énergétique.

Le rapport TB/TP s’avère moins fiable mais reste aussi un indicateur de cétose si plus de 20 % des animaux affichent des ratios supérieurs à 1,35. On peut également se référer à l’urée individuelle au regard du TP. Un rapport élevé amène à suspecter un excès d’azote associé à un déficit énergétique dans la ration.

3 - Jauger l’inflammation et le statut immunitaire

L’inflammation, inévitable autour du vêlage, induit une double peine pour la vache. D’une part, elle entraîne une baisse d’ingestion, et d’autre part, elle augmente les besoins d’entretien par une dépense d’énergie supplémentaire. L’haptoglobine est le marqueur de l’inflammation le plus intéressant à suivre ; elle doit rester inférieure à 150-200 mg/l. L’inflammation a des conséquences néfastes sur la santé. Notamment sur le foie qui est en première ligne durant le péri-partum entre la mobilisation graisseuse, l’involution utérine, le changement de ration…

4 - Prévenir les stress

Pour limiter le stress social, mieux vaut tenir compte des facteurs influençant le rang social (âge, taille, poids, ancienneté dans le lot) et restreindre les changements de constitution de lots qui augmentent les interactions agressives en remettant en cause la hiérarchie du groupe. Ces derniers peuvent entraîner une réduction de l’ingestion durant 3 à 7 jours, ce qui est loin d’être négligeable en début de lactation, alors que l’on cherche justement à stimuler l’ingestion…

L’activité pendant le tarissement est bénéfique. Les animaux les moins actifs pendant la période sèche et autour du vêlage présentent plus de risque de pathologies après vêlage.

La place à la table d’alimentation est aussi primordiale. L’ingestion chute significativement au-delà de 93 % d’occupation à table. Le taux de saturation du bâtiment a même une incidence sur la calcémie. Pour une même ration distribuée, la calcémie est moins élevée entre deux lots de vaches, l’un logé dans un bâtiment à 80 % d’occupation et l’autre à 120 %. En préparation au vêlage, si le taux d’occupation est supérieur à 80 %, la production des primipares peut baisser jusqu’à 83 jours de lactation.

Le saviez-vous ?

La qualité du colostrum renseigne sur la qualité de la préparation au vêlage, plus spécialement du niveau d’apport en protéine de la ration. Un niveau inférieur à 12-13 % de MAT pénalise le taux d’immunoglobulines. Aux USA, les vaches reçoivent des rations à 16 % de MAT en fin de tarissement, contre 13-14 % en France.

Côté éco

Combien coûtent les dosages sanguins ? Comptez 20 à 30 € pour les AGNE, 5 à 15 € pour le BHB, et 15 à 20 € pour l'haptoglobine.