Plus de surfaces agricoles pour la chimie du végétal ?

Les experts présents lors du Plant Based Summit espèrent, à l'horizon 2020, un doublement des surfaces agricoles françaises dédiées à la chimie du végétal. Cependant, une stratégie de développement claire au niveau hexagonal reste à définir.

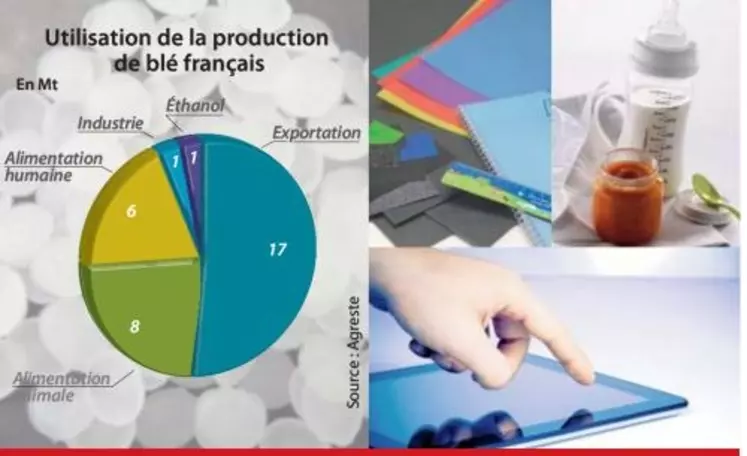

Et si bientôt l'Oréal et Renault remplaçaient les boulangers et meuniers en tant que principaux consommateurs de blé ? En tout cas, ce n'est pas pour après-demain ! Il n'empêche que la demande en matières premières agricoles pour la production de cosmétiques, d'emballages ou encore de pièces de moteur de voiture progresse, selon les spécialistes de la filière de la chimie du végétal, lors du Plant Based Summit à Lille, les 8 et 9 avril. « Actuellement, 1 à 2 % des surfaces arables françaises, hors biocarbu-rants, sont destinées à la chimie du végétal. Nous espérons multiplier les surfaces par deux en 2020 par rapport à 2013, pour ”qu'elles atteignent 2 à 4 % », a expliqué Christophe Rupp Dahlem, président de l'ACDV (Association chimie du végétal) et vice-président du secteur Recherche & développement chez Roquette. En incluant les biocarburants, les surfaces atteignent 6 à 7 % actuellement, selon ce dernier. Au niveau européen, la situation est similaire.

Des contextes européen et hexagonal favorables

Plusieurs éléments rendent les spécialistes présents optimistes quant à la montée en puissance de la filière. Au niveau législatif, la loi de Transition énergétique, qui devrait être de nouveau examinée par l'Assemblée nationale à la mi-avril pour une éventuelle adoption définitive, prévoit que les collectivités privilégient les projets faisant appel aux produits biosourcés. Les revêtements de sol, les récipients transparents, faits à partir de céréales, devraient devenir des débouchés plus importants. « Le gouvernement est à l'écoute », se réjouit Christophe Rupp Dahlem.

À l'horizon 2020, nous espérons une surface arable dédiée à la chimie du végétale de 2 à 4 %.

Des discussions avec les autorités afin de promouvoir et soutenir la filière sont en cours, note le président de l'ACDV. Le ministère de l'Agriculture en serait le pivot, et viendraient s'y joindre ceux de l'Économie et de l'Écologie.

L'Europe des 28 a développé des actions d'aide spécifique au secteur. En 2014, dans le cadre du programme de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation, le PPP-BBI (Partenariat Public-Privé BioBased Industries) prévoit d'apporter un soutien spécifique aux bioraffineries sur la période 2014-2020. « Elles pourront recevoir une aide publique globale de 1 Md€, à condition qu'elles s'engagent à investir 2,8 Md€ dans leurs activités », explique Christophe Luguel, responsable des Affaires internationales au sein du pôle de compétitivité IAR (Industries & Agro-Ressources).

Une stratégie française encore floue

Cependant, malgré les signes positifs, il manque au niveau français une réelle stratégie du développement de la bioéconomie – économie se basant sur la fabrication de produits à partir de biomasse –, selon l'ACDV. Pour l'instant, « ce sont surtout des actions individuelles, isolées, au travers notamment de comités stratégiques, qui n'ont que peu de poids au niveau de Bruxelles », constate Christophe Rupp Dahlem. « Il faut optimiser la communication, offrir des débouchés et des plus values », estime Eric Firtion, manager général de l'ACDV. Par ailleurs, la baisse actuelle du pétrole, matière utilisée dans la fabrication du plastique, n'est pas une bonne nouvelle pour la chimie verte.

Pas de concurence avec l'alimentation

Les experts présents ont tous tenté de rassurer l'audience quant à la concurrence avec le secteur alimentaire. « Vu le peu de surfaces dédiées à la chimie verte, même en cas de doublement des besoins, cela ne toucherait pas les disponibilités alimentaires », juge Hugues de Chérisy, consultant privé spécialisé dans la chimie du végétal.

Un point sur le potentiel de développement du secteur au niveau mondial a été réalisé. Au Brésil, le gouvernement soutient massivement le secteur de la bioéconomie. Bien que la baisse du pétrole ait récemment ralenti les investissements, un fort potentiel existe. « Nous pouvons multiplier par six les zones de cultures, toutes destinations confondues (alimentation humaine, animale, chimie verte) sans toucher à la forêt amazonienne », lance Manoel Teixeira, directeur général de la Corporation brésilienne de recherche agricole. Les surfaces de pâturage peuvent, selon l'expert, être réduites afin de faire de la place aux céréales, soja, canne à sucre, etc. « On passerait de 1 tête de bétail par hectare à 1,5-2 têtes/ha », précise-t-il.

L'amidonnier Roquette démarre une usine de 20.000 tonnes d'isosorbide, un dérivé de l'amidon de blé ou de maïs, qui entre dans la composition de nombreux produits courants (biberons, lunettes, jouets, vitre de machine à laver, etc.) a-t-il indiqué au Plant Based Summit, le 9 avril à Lille. Ces 20.000 t viennent s'ajouter aux 5.000 t que le groupe produit déjà chaque année. L'usine, en rodage depuis mars et située sur le site principal de Roquette à Lestrem, a produit ses premiers lots en mars, a précisé Franck Thumerel, chargé du Développement commercial chez Roquette. La société est prête à dupliquer ce type de production aux États-Unis ou en Chine, et « aussi en France si le marché le demande ». Agra Presse