Nutrition animale : des innovations continues

L'univers de la nutrition animale offre un champ large aux innovations, qu'elles soient technologiques, nutritionnelles ou commerciales. À l'occasion de son assemblée générale, le Snia a fait le point sur dix années de progrès.

L'univers alimentaire est très demandeur d'innovations : « Un quart de notre catalogue produit est renouvelé chaque année », illustre par exemple Alex Joannis, directeur général de la charcuterie chez Fleury Michon. Il s'exprimait lors de l'assemblée générale du Snia, qui s'est tenue à Bruxelles le 28 mai dernier, sur le thème de l'innovation pour la performance des filières animales. Mais pas question d'innover pour innover, le besoin de transparence et de pédagogie se faisant particulièrement sentir dans l'alimentaire. « Innover nécessite de s'appuyer sur un socle scientifique mais doit rejoindre les soucis de la société, afin de trouver un débouché », estime Pierre Weill, le président de Bleu-Blanc-Cœur. Très en amont de la filière, la nutrition animale veut faire reconnaître sa contribution au dynamisme du secteur, quel que soit le moteur de cette innovation. Elle est souvent dans ce que Philippe Choquet, directeur de l'école d'ingénieurs Lasalle Beauvais, appelle l'innovation frugale. « Avec l'augmentation de la population mondiale, les productions animales doivent produire moins cher », complète Alex Joannis.

Différentes raisons d'innover« L'innovation peut être motivée par différents facteurs. Notamment par les évolutions de la réglementation (comme la lutte contre l'antibiorésistance), des systèmes d'élevage ou des cours des matières premières. Par exemple, dans les aliments d'allaitement, l'arrêt des subventions à la poudre de lait a soutenu le développement de produits alternatifs », illustre Geert Kleinhout, directeur général de Denkavit France. La diversification des formules d'aliments pour volailles fournit un autre exemple. La proportion du soja est ainsi passée de 54 à 24 % de la part protéique entre 2005 et 2015, tempérant non seulement la facture de nos importations et le risque de volatilité des cours, mais aussi le débat OGM. La France est, en effet, l'un des pays le moins dépendant des importations de protéines. Les volailles valorisent ainsi non seulement les protéines du blé (14 % de la fraction protéique aujourd'hui, contre 41 % en 2005) et du maïs (18 %, contre 3 % il y a dix ans), mais aussi une part croissante de colza (21 %), de tournesol (15 %) et de drêches (8 %).

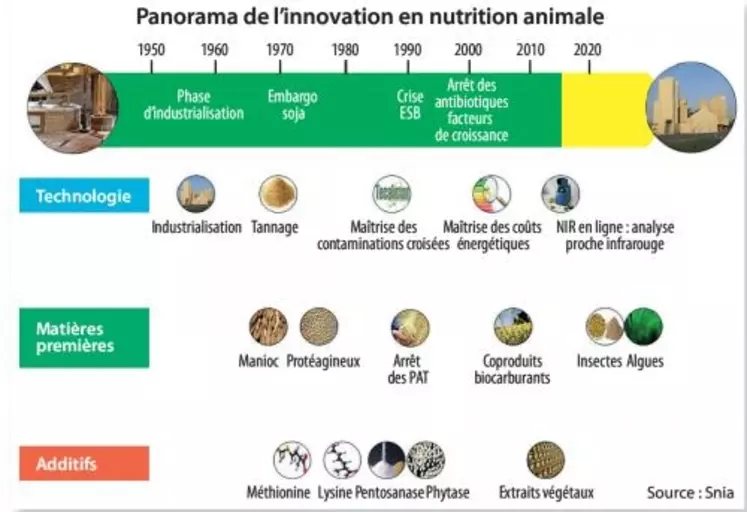

Des évolutions plutôt que des rupturesPour Anne Picot, directrice R&D de Sanders, l'histoire de la nutrition animale est d'ailleurs émaillée d'innovations. Que ce soit le tannage dans les années soixante-dix, la gestion des contaminations croisées dans les années quatre-vingt, la gestion de l'énergie dans les années 2000 et, bientôt, le contrôle en ligne (NIR). Mais l'essentiel des innovations sont des évolutions plutôt que des ruptures stricto sensu, et demandent de prendre un peu de recul pour en montrer l'ampleur. C'est le cas des Indices de consommation (IC). Bien sûr, les progrès ne sont pas que nutritionnels puisque la génétique animale évolue, mais elle ne peut s'exprimer pleinement sans l'adaptation des formules d'aliments. L'IC des porcs est ainsi passé de 2,94 en 2003 à 2,77 dix ans plus tard. Dans le même laps de ” temps, l'IC des poulets de chair a décru de 1,86 à 1,74, et l'IC du lapin a chuté de 3,67 à 3,3. Même tendance pour la consommation d'antibiotiques dans les élevages, à laquelle la nutrition contribue car elle est au cœur du fonctionnement du système digestif. Selon l'Anses, l'indicateur Alea (qui combine dose, durée et masse de l'animal) a ainsi perdu 20 % depuis dix ans.

La réglementation, les systèmes d'élevage et les cours, moteur de l'innovation.

La contribution de la nutrition animale à la nutrition-santé des hommes impose de mieux connaître les lois de transfert entre ce que mange et ce que produit l'animal. C'est l'un des fers de lance de l'association Bleu-Blanc-Cœur. D'autres pratiques sont également déployées par les fabricants d'aliments pour animaux, qui travaillent sur différentes molécules d'intérêt : acides gras, oligoéléments (sélénium, iode), antioxydants (lutéine) et vitamines (D, E, acide folique). L'œuf est un bon exemple : outre la désormais classique couleur du jaune, Sanders (œufs Matines) travaille sur les descripteurs du goût et les possibilités de modification via l'alimentation de la poule.

« L'expertise de la nutrition animale lui permet d'optimiser les performances et assurer la sécurité sanitaire, d'améliorer la qualité des produits, de produire durablement et de préserver l'environnement », énumère Anne Picot. Outre le recours à des additifs, que ce soit pour capter les mycotoxines (à l'aide d'argiles par exemple) ou améliorer la santé digestive des animaux (avec des extraits végétaux), l'industrie de la nutrition animale peut également faire évoluer ses technologies. Ainsi, changer un classique broyeur à marteau par un broyeur à disque peut améliorer la digestibilité des aliments pour la volaille de 2 %, voire 3 % en améliorant l'homogénéité de la granulométrie. Sans compter, le gain en énergie car cette nouvelle technique consomme en moyenne 60 % d'électricité de moins.

Autre forme d'innovation que le secteur privilégie, le travail collectif : c'est le cas avec les plans collectifs de contrôle et la certification des usines Oqualim, c'est aussi le cas du contrôle des transports avec Qualimat transport. Ce sera bientôt le cas avec Duralim, la plateforme de durabilité des matières premières, qui devrait être lancée à l'automne.