Empreinte Carbone

Méthodologie, diagnostic puis action : la valse à trois temps du carbone

Avant même d’entrer dans l’action « bas carbone », la quantification des émissions de GES et du stockage du carbone est un des grands enjeux de l’agriculture.

Avant même d’entrer dans l’action « bas carbone », la quantification des émissions de GES et du stockage du carbone est un des grands enjeux de l’agriculture.

Le carbone s’est frayé une place en tête de liste des préoccupations en agriculture. Cette dernière veut faire reconnaître ses singularités dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais les mesures sont complexes et les fausses vérités bien ancrées. Anne Mottet, chargée des politiques de l’élevage à la FAO, a rappelé ainsi lors du récent webinar de l’AFZ le 6 mai : « Par exemple, un aller-retour Paris-New York en avion contribue plus aux émissions de gaz à effet de serre que manger deux steaks par semaine toute l’année ».

Thomas Guilbaud, ingénieur du bureau d’études Céréopa, souligne qu’« entre 1990 et 2014, l’agriculture française a baissé de 4 % ses émissions de GES. Cette diminution est due pour 50 % à l’augmentation de la productivité laitière et pour 50 % à la baisse d’utilisation des engrais minéraux ». Dans le cadre de la COP 21, la France s’est engagée à réduire de 12 % ses émissions agricoles en 2030 par rapport à 2013. Ce qui revient à diviser par deux ses émissions entre 1990 et 2030. « Les leviers de réduction sont connus. Ce qui est difficile, c’est de les actionner tout en préservant l’emploi et la richesse. Mais l’agriculture foisonne d’initiatives. Il faut aussi bien tout prendre en compte : il ne s’agit pas de cesser de produire pour tout importer car les importations ont aussi leur impact », souligne le spécialiste.

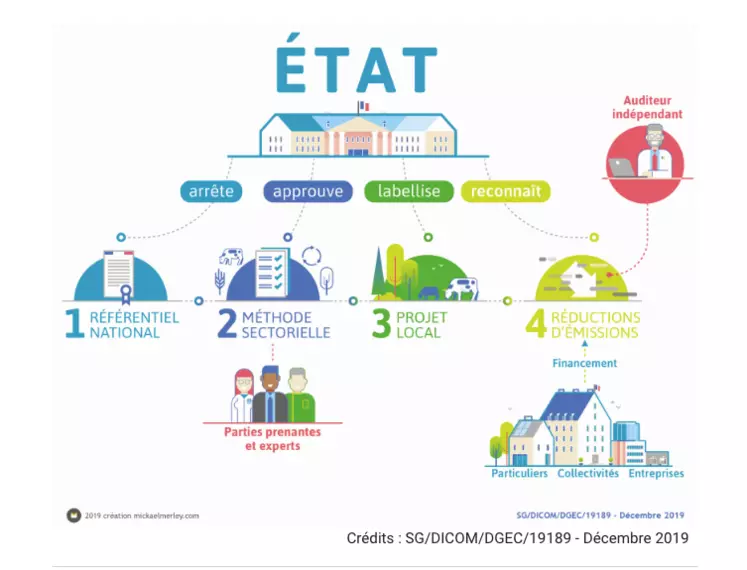

D’où l’intérêt de disposer de méthodes validées pour quantifier la situation initiale puis les progrès. C’est l’un des intérêts du Label bas-carbone créé par le ministère de la Transition écologique en partenariat avec I4CE (Ideas for Climate Economics), fin 2018 (décret 2018-1043). Il s’agit de la première « récompense » pour les acteurs de la lutte contre le changement climatique. Piloté par l’État, il contribue à la mise en œuvre de la « stratégie nationale bas carbone (SNBC) », en labellisant les méthodes de quantification ciblant un secteur. Pour assurer que telle ou telle pratique réduit bien les émissions de GES par rapport à une situation de référence ou/et améliore le stockage de carbone, sans « green washing », les projets doivent être additionnels, c’est-à-dire aller au-delà de la réglementation et des pratiques courantes.

Quatre-vingt-sept méthodes déjà validées

Le site dédié au Label bas-carbone (https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone) liste les 87 méthodes déjà reconnues, par exemple Carbon Agri, développée par l’Idele avec son outil de diagnostic Cap’2ER, ou bien la méthode « haie » de la chambre d’agriculture des Pays de la Loire.

Les filières Grandes cultures ont déposé leur dossier fin 2020 et en attendent la validation ce printemps. « Notre méthode a été construite par un consortium qui a associé une centaine de structures, dont les instituts techniques de grandes cultures », explique Baptiste Soenen, chef du service Agronomie-Économie-Environnement d’Arvalis-Institut du végétal, qui a tenu la plume. Plusieurs groupes de travail ont élaboré le contenu, validé par un comité scientifique associant, notamment, la DGEC, l’Inrae, l’Ademe et I4CE. « Notre méthode a été très partagée en amont avec les experts scientifiques et les usagers. Nous proposons, par exemple, de prendre en compte la substitution d’un produit à forte empreinte carbone comme le soja importé par des matières riches en protéines locales », souligne Baptiste Soenen.

Il ne croit pas à une méthode européenne unique. « Je pense que, globalement, les approches convergent, mais chaque pays va vouloir valoriser ses références nationales. » Le spécialiste imagine qu’il coexistera deux niveaux d’exigences : le premier, réglementaire et donc coercitif, à venir dans la PAC et le second pour les exploitations les plus avancées, avec une valorisation économique que leurs efforts supplémentaires.

Accélération des diagnostics

Certaines régions comme le Grand Est contribuent au financement des diagnostics initiaux. Elle engage ainsi 2,5 M€ sur trois ans pour 1 500 diagnostics dans des fermes laitières. En contrepartie, les producteurs s’engagent à une obligation de résultat au bout des cinq ans. Le gouvernement finance également 90 % du coût des diagnostics chez les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans, avec le « bon diagnostic carbone » lancé le 30 avril dans le cadre du Plan de relance. Le reste à charge ne serait que de 200 à 250 € pour obtenir une liste d’actions et de recommandations. Puis, une fois labellisée bas carbone, « l’exploitation pourra obtenir des crédits carbone valorisables auprès d’entreprises agissant pour la compensation de leur empreinte environnementale », rappelle le ministère de l’Agriculture.