Le blé dur « environnemental » fait débat au sein de la filière

Les pays du Maghreb, clients potentiels pour le blé dur hexagonal, ne se soucient guère des préoccupations environnementales, mettant la priorité sur l’alimentation de leurs populations.

Les pays du Maghreb, clients potentiels pour le blé dur hexagonal, ne se soucient guère des préoccupations environnementales, mettant la priorité sur l’alimentation de leurs populations.

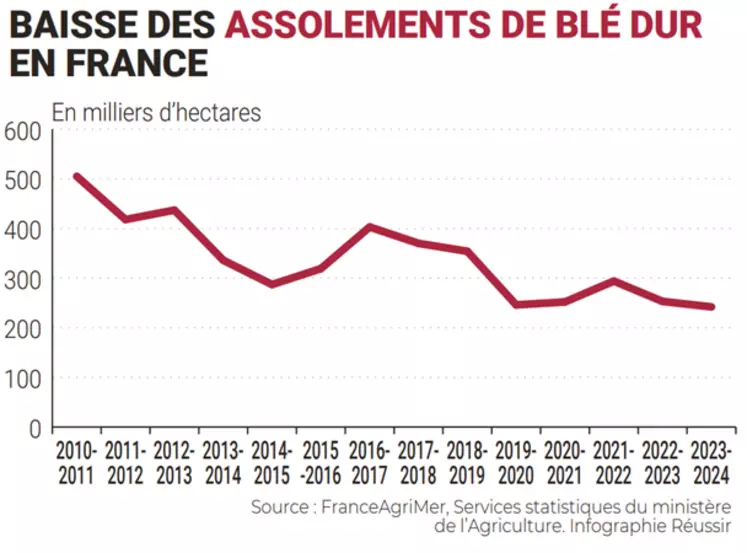

La baisse de la production française de blé dur ces dernières campagnes inquiète les opérateurs, et oblige à trouver des solutions. L’année 2023 ne semble pas différente : malgré des prix plutôt rémunérateurs en 2022-2023 et en 2023-2024, les assolements 2022 (récolte 2023) sont évalués par Agreste à seulement 241 000 hectares, contre 253 000 hectares un an auparavant. Les acteurs de la filière partent donc à la chasse aux nouveaux débouchés qui permettront de stimuler l’offre. Lors de la journée blé dur organisée par Arvalis-Institut du végétal le 1er février, une proposition a été évoquée par Nicolas Prévost, directeur commercial de Durum, négoce international : un blé dur à faible taux de protéine, ayant donc une valeur environnementale plus élevée, car moins exigeant en azote. Mais tous ne sont pas aussi enthousiastes à ce sujet. C’est, par exemple, le cas de Jean-Philippe Everling, ancien trader et aujourd’hui consultant indépendant, spécialiste du marché du blé dur : « Il faut être très prudent quant à la qualité du blé dur. Un faible taux de protéines peut nous fermer des marchés. »

La généralisation d’une telle solution pourrait avoir de lourdes répercussions. « Des pays clients de l’Hexagone, comme l’Algérie ou le Maroc, exigent des taux de protéines élevés, et ne se préoccupent guère des considérations environnementales, privilégiant les besoins de nourrir leurs populations. Si nous proposons une qualité inférieure à leurs standards, ils se tourneront vers d’autres fournisseurs, comme le Canada », prévient Jean-Philippe Everling.

« Le Maroc, un enfant très gâté »

Yann Lebeau, responsable du bureau de Casablanca au sein d’Intercéréales, confirme globalement les propos du consultant, et prend l’exemple du Maroc. Ce dernier « s’avère être un enfant très gâté : il exige des taux de protéine dépassant les 14%, sans moucheture aucune, et peu de mitadin, pour des produits de grande consommation qui n’en auraient pas forcément besoin. Raison pour laquelle l’origine canadienne est très recherchée », explique-t-il. Il rappelle par ailleurs qu’un taux de protéine trop faible peut dégrader la qualité des pâtes. Et il serait dommage de se priver de marchés en Afrique du Nord, à nos portes, nous permettant de bénéficier de taux de fret avantageux.

Réduire l’utilisation d’azote dans les cultures implique potentiellement une baisse des rendements. Or, les agriculteurs français en ont besoin pour dégager des marges suffisantes. « Si nous voulons peser sur la scène internationale, il nous faut des volumes, qui passent donc par la hausse des rendements. Une des raisons du désintérêt pour le blé dur par les agriculteurs, par rapport à d’autres cultures, comme le blé tendre, est sa moindre productivité », pointe Jean-Philippe Everling.

Le responsable du bureau de Casablanca insiste lui aussi sur l’importance d’accroître les quantités : « Des pays comme le Maroc ont besoin d’être rassurés dans le temps. Ils veulent des volumes constants dans l’année. Individuellement, un semoulier maghrébin préférerait importer des bateaux de 5 000 à 8 000 tonnes. En France, nous savons le faire, notamment depuis Port-la-Nouvelle. Mais la production hexagonale sert d’abord à approvisionner nos usines, puis les pays de l’Union européenne (Espagne, Italie...), par camions et trains. Et ensuite, nous exportons ce qu’il reste vers les pays tiers. Mais ce reliquat est trop limité, car il ne permet pas de fournir des volumes réguliers aux clients d’un même pays, lesquels se regroupent souvent pour acheter des navires de 20 000 tonnes chaque mois depuis l’Amérique du Nord. Ils ne s’intéressent donc à l’offre hexagonale que par intermittence. »

Une production abondante permettrait, par ailleurs, d’optimiser l’homogénéisation des lots, et donc de remplir des gros cargos, dont l’Algérie se montre friande. En France, la filière blé tendre est capable de charger des Panamax de 60 000 tonnes, grâce à sa récolte massive, facilitant la standardisation des offres, et ce, sur presque l’ensemble du territoire. Pour le blé dur, « on ne sait pas vraiment faire, faute de quantités suffisantes, ce qui rend la logistique compliquée », regrette Yann Lebeau. Mais gonfler la production hexagonale n’est pas chose aisée.

Rappelons qu’elle se concentre dans quatre grandes zones : le Centre, l’Ouest atlantique, le Sud-Ouest et le Sud-Est, chacune ayant des conditions pédoclimatiques particulières. Le blé dur est une culture exigeante en azote, et doit être récolté dans des conditions sèches, sous peine d’augmenter le taux de grains mitadinés. Dans le sud de la France, le déficit hydrique chronique freine les rendements. Dans la région Centre, « il faut que l’agriculteur puisse récolter en une journée son blé dur, afin d’éviter les pluies en été, qui peuvent fortement dégrader la qualité en générant du mitadinage », soulève Yann Lebeau. La façade ouest est capable de cumuler productivité et qualité, mais comme dans le Centre, les précipitations sont susceptibles d’endommager les récoltes.

La recherche pour obtenir de meilleures semences est bien entendu une solution pour améliorer l’offre hexagonale. Mais la France est entrée dans un cercle vicieux : la production reculant, les semenciers se désintéressent davantage de la culture.

Rémunérer un blé faiblement protéiné

Mélanie Mezza, courtier en céréales, émet un avis un peu plus nuancé au sujet d’un blé dur faiblement protéiné. Insister sur le côté préservation de l’environnement présente un certain potentiel localement. « Il est possible de vendre un blé dur à 12 % de protéines à des moulins de proximité, comme en Espagne ou en Italie, qui savent les travailler », indique-t-elle. Toutefois, « il ne faut pas non plus généraliser ce genre de solution, car nous avons besoin de volumes et de qualité. Ce type d’initiative ne doit rester qu’un débouché local. Il faut d’abord trouver le marché, capable de bien rémunérer la marchandise auprès de l’organisme stockeur et de l’agriculteur, et donc de valoriser le côté environnemental, avant de se lancer. Faire l’inverse, à savoir, produire sans forcément trouver l’acheteur serait hasardeux », prévient-elle.

L’Algérie tente d’accélérer son autosuffisance

L’Algérie cherche depuis des années à accroître sa production de blé dur, afin d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. Rappelons que le pays représente 25 % des importations mondiales, constituant le deuxième acheteur planétaire derrière l’Union européenne. Les Algériens ont compris l’intérêt de la génétique, et investissent de plus en plus dans leur agriculture. « Ils cherchent à augmenter la production dans le sud du pays, une zone proche du Sahara, où il y a de l’eau. [...] Les Algériens ont passé un accord pour l’acquisition de semences italiennes, résistantes à la sécheresse notamment », explique Jean-Philippe Everling, consultant indépendant. Pour le moment, si le pays parvient à augmenter quelque peu sa production en tendance longue, ils ont toujours besoin d’importer, et ce, pour des années encore. Ensuite, « ils ont besoin de former des agriculteurs, cela prend du temps », rassure l’expert.