Un musée national dédié aux rapatriés d'Indochine va bientôt ouvrir à Noyant-d'Allier

En 1955, lorsque 10 000 ressortissants français doivent quitter le Vietnam après dix ans d'une guerre coloniale féroce, 3 000 d'entre eux débarquent à Noyant-d'Allier dans l'Allier. Alors que la génération des premiers arrivants s'éteint progressivement, c'est ici que dès 2026 un espace muséal retracera le parcours de ces déracinés, qu'on appellera les rapatriés d'Indochine.

En 1955, lorsque 10 000 ressortissants français doivent quitter le Vietnam après dix ans d'une guerre coloniale féroce, 3 000 d'entre eux débarquent à Noyant-d'Allier dans l'Allier. Alors que la génération des premiers arrivants s'éteint progressivement, c'est ici que dès 2026 un espace muséal retracera le parcours de ces déracinés, qu'on appellera les rapatriés d'Indochine.

Pourquoi des milliers de rapatriés d'Indochine se sont installés à Noyant d'Allier ?

À la veille de la pose de la première pierre de l'espace muséal des rapatriés d'Indochine, c'est l'effervescence à Noyant-d'Allier. Le maire Yves Petiot ne cache pas sa satisfaction de voir émerger dans sa commune ce lieu de mémoire inédit :

« De tout temps, Noyant d'Allier a été une terre d'accueil. Dès le milieu du XIXe siècle, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'intense activité minière a suscité la venue de travailleurs de l'est de l'Europe, des Ukrainiens et Polonais en majorité ».

En 1943, avec la fermeture de la mine de charbon, les corons se dépeuplent. Treize ans plus tard, sur les 242 logements, seule une quarantaine est occupée. Cette vacance va faire de Noyant-d'Allier une terre d'asile idéale pour les rapatriés d'Indochine.

« À partir de 1955, des milliers de familles s'installent, certaines définitivement. Cette population asiatique va redonner un nouveau souffle à la commune », témoigne le premier édile.

Depuis, l'église du village côtoie la pagode, les nems et autres douceurs asiatiques se sont imposés au pays du pâté aux pommes de terre, et la mixité culturelle n'est pas seulement un vœu pieux. Elle est une réalité que partagent quotidiennement les habitants d'ici et d'ailleurs.

Jusqu'à présent, il n'existait pas de musée dédié à l'histoire des rapatriés d'Indochine

Quand il est question de l'histoire coloniale de la France, dans le récit collectif, l'Afrique du Nord s'impose souvent en premier. Il existe pourtant un vaste territoire, certes plus éloigné de l'Hexagone, au sud de la Chine, colonisé par la France dès 1858, et dont la décolonisation s'est faite dans le sang et les larmes.

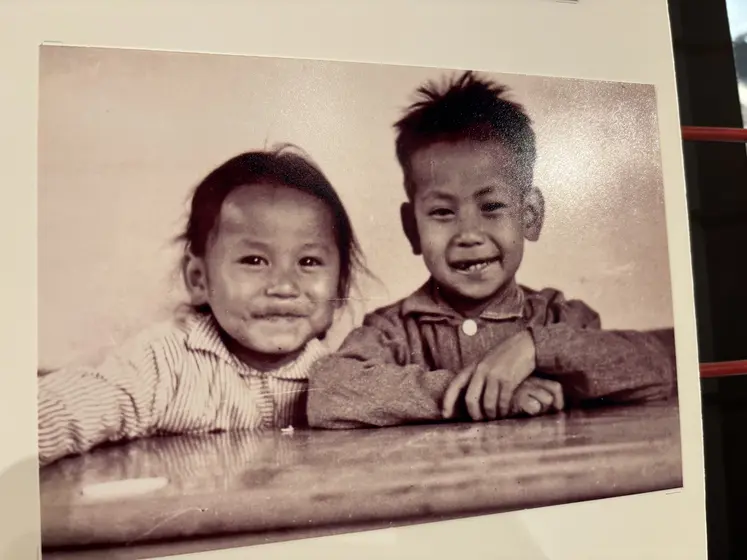

En 2026, cet "oubli" devrait donc être réparé par la création d'un espace muséal dans deux anciens logements des corons. Le musée bénéficiera ainsi d'un cadre authentique et retracera le parcours de ces milliers de femmes, d'hommes et d'enfants, en évoquant le cadre administratif contraignant de leur arrivée, leur intégration au village, leur adaptation à la vie d'ici tout en conservant leurs pratiques de là-bas, le choc des générations…

Un conseil scientifique composé d'historiens, conservateurs, sociologues, de chercheurs travaille d'ores et déjà sur le contenu, la scénographique et bien sûr la déclinaison pédagogique.

L'exposition sur l'histoire de l'immigration est et sud-est asiatique à découvrir à Noyant d'Allier jusqu'au 30 mai

En guise de préfiguration de cet espace, le Musée national de l'histoire de l'immigration a prêté une exposition sur l'histoire de l'immigration est et sud-est asiatique (visible au Puits des Arts jusqu'au 30 mai 2025) depuis 1860 à la commune de Noyant où l'on découvre que les rapatriés d'Indochine ont été les premiers rapatriés de l'histoire de France. Ce terme leur était attaché depuis le jour où ils quittèrent Saïgon, pour être embarqués dans des navires et débarqués dans le port de Marseille.

En 1956, la France n'avait aucun cadre institutionnel pour les accueillir. Ils n'étaient pas mieux traités que les réfugiés politiques, comme ces émigrés italiens des années 1930 ou ces républicains espagnols en 1936…

« Pour eux, on réquisitionnait des camps qui avaient servi auparavant pour l'hébergement, ou plutôt pour l'enfermement la surveillance et la sûreté de ces étrangers comme ces camps militaires désaffectés dans le Lot-et-Garonne à Sainte-Livrade-sur-Lot et à Bias (1 200 et 700 rapatriés), ou on rouvrait des corons abandonnés après la fermeture des mines à Noyant dans l'Allier. Ces rapatriés d'Indochine étaient administrés par des fonctionnaires issus des colonies, formés à des tâches qui relevaient plus de l'enfermement administratif que de l'humanitaire », peut-on lire sur les panneaux explicatifs de l'exposition.

Lire aussi À Aurillac, le musée d’Art et d’archéologie rouvre, en attendant un espace muséal