Infécondité en élevage allaitant (1/3)

L’impact de la fécondité sur la rentabilité globale en élevage allaitant est déterminant et sa maîtrise constitue un levier d’amélioration économique conséquent.

L’impact de la fécondité sur la rentabilité globale en élevage allaitant est déterminant et sa maîtrise constitue un levier d’amélioration économique conséquent.

Les indicateurs de la reproduction en élevage allaitant : Un impact économique conséquent

Si les suivis de fécondité en troupeau laitier se sont largement développés, on constate que de tels systèmes d’amélioration de la rentabilité peinent à se mettre en place en élevage allaitant. Les raisons sont certainement multifactorielles : animaux au pâturage pendant toute la période estivale, moindre sensibilité des éleveurs à cette problématique… Pourtant, des éléments de bilan fiables, issus des enregistrements obligatoires effectués par les éleveurs, sont disponibles. Cela ouvre la porte à une analyse rationnelle dans tous les cheptels allaitants de la fonction de reproduction avec les impacts positifs que cela peut engendrer. Pour rappel, les vaches ne viennent en chaleur que quand tout va bien, la fonction de reproduction étant accessoire pour les bovins mais pas pour l’éleveur !

Un impact économique à deux niveaux

Le premier effet d’une bonne maîtrise de la reproduction s’évalue en nombre de veaux produits. N’oublions pas l’objectif cible, un veau sevré par vache et par an. Le seul fait de passer d’un intervalle vêlage-vêlage (IVV) moyen de 370 jours à 380 jours sur 37 vaches équivaut à la perte d’un veau, même si le bon d’équarrissage n’est pas présent ! La productivité numérique, qui intègre cette notion d’IVV moyen associée aux taux de gestation et de mortalité, constitue une notion primordiale à connaître pour tout éleveur. De plus, la fonction de reproduction étant la première détériorée lors de toute présence de facteurs de déséquilibre dans l’élevage, de bons résultats sur ce point caractérisent une bonne situation sanitaire avec toutes les conséquences bénéfiques que cela engendre, notamment en matière économique.

Une efficacité de la reproduction à mesurer dans chaque élevage

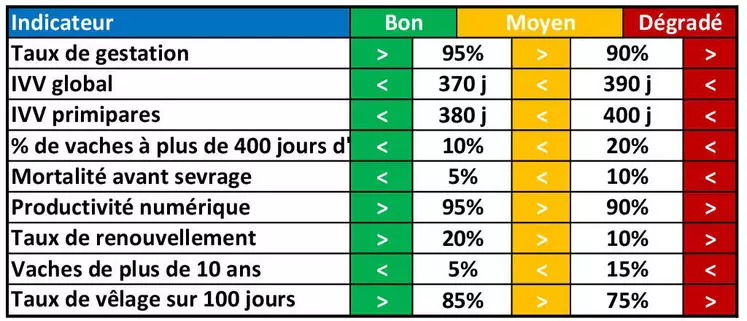

Trois critères principaux permettent de caractériser l’efficacité de la reproduction des troupeaux allaitants :

- Un taux de gestation élevé

Le taux de gestation est le seul mode d’expression de la fertilité. Calculé sur une durée de 12 mois, variable suivant les troupeaux en fonction des périodes de vêlages, il est égal à la proportion de femelles pleines par rapport au nombre de femelles mises à la reproduction. La valeur seuil généralement retenue se situe à 92 % en charolais et 95 % en limousin. Au-dessous, on peut considérer que le résultat est mauvais.

- Un intervalle vêlage - vêlage de l’ordre de 370 jours

L’intervalle moyen entre vêlages successifs est l’illustration la plus pratique de la fécondité d’une vache. La moyenne des IVV traduit la fécondité du troupeau, l’objectif étant d’avoir un IVV moyen de l’ordre de 370 jours. Une moyenne supérieure à 390 jours est le premier indicateur d’infécondité. Cette donnée doit cependant être analysée. Elle peut traduire, soit des intervalles individuels longs pour l’ensemble des vaches du troupeau, soit des intervalles très longs (supérieurs à 400 jours) sur un nombre limité de vaches. Plus de 10 % des vaches improductives ou avec des IVV supérieurs à 400 jours constitue un 2e critère d’alerte. On prendra également en compte l’effet race, certaines, comme la blonde d’Aquitaine, ayant naturellement une fécondité inférieure.

- Un taux de mortalité des veaux inférieur à 5 %

Le taux de mortalité des veaux avant le sevrage viendra compléter ces deux critères pour déterminer le nombre de veaux sevrés par vache mise à la reproduction ou productivité numérique. Ce taux de mortalité doit être inférieur à 5 %. On observe malheureusement une dégradation globale de la situation, avec des données nationales alarmantes : 9,2 % en limousin, 9,7 % en charolais, 11,7 % en blonde d’Aquitaine. Les causes sont bien évidemment multifactorielles (changement climatique, alimentation, génétique, augmentation de la taille des cheptels…) mais l’impact économique est considérable.

Des indicateurs complémentaires à analyser

L’âge moyen au 1er vêlage est un élément complémentaire qui nécessite également une observation car il peut dégager une importante marge de progression économique dans certains élevages et constitue un critère d’image du troupeau. Faire vêler plus jeune permet d’obtenir un produit plus rapidement mais cela peut nécessiter une préparation spécifique des génisses mises à la reproduction. Un IVV allongé après le 1er vêlage est un problème classique, le plus souvent signe d’un déficit énergétique en fin de gestation ou d’un vêlage dystocique. Un taux de renouvellement élevé (25 %) permet à l’éleveur d’avoir plus de maîtrise sur la reproduction, en réformant rapidement les vaches vides. À l’inverse, une proportion importante (plus de 10 %) de vaches de plus de 10 ans expose à des difficultés de renouvellement en cas de problème. Enfin l’étalement des vêlages dans un lot (plus de 3 mois) est un indicateur de troubles de la reproduction et ne permet pas une bonne conduite de troupeau.

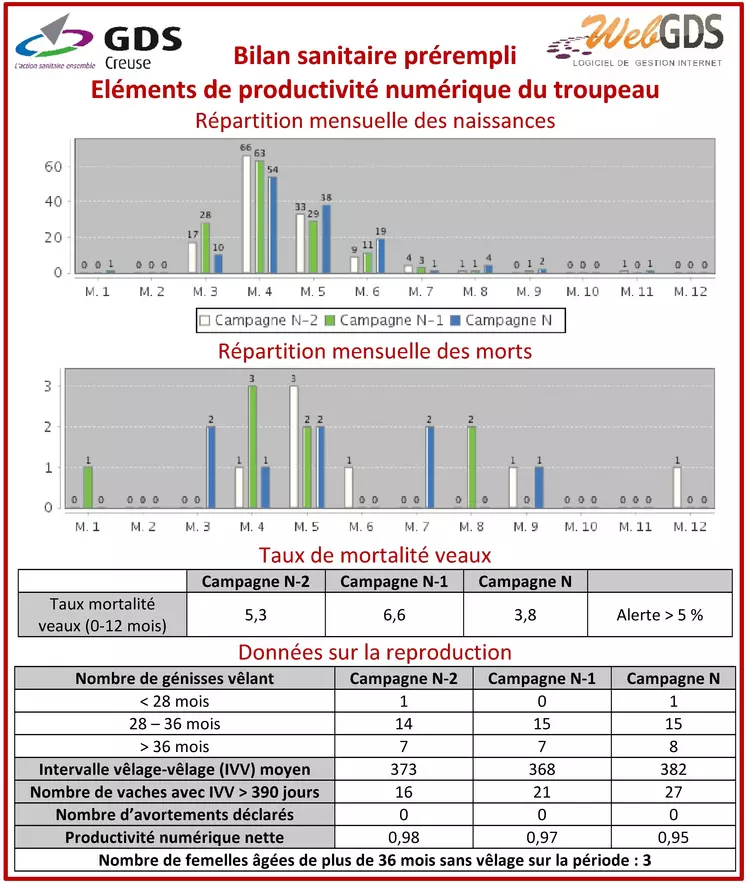

Situer son cheptel et déterminer les éventuelles marges de progression

L’analyse des résultats d’un troupeau à partir des critères ci-dessus permet la quantification des pertes et impliquera la recherche des facteurs de risques spécifiques à l’élevage et la mise en place d’un plan de prévention et de lutte adapté à chacun en fonction de ses objectifs. Avec le bilan sanitaire d’élevage prérempli proposé par GDS Creuse (téléchargeable avec WebGDS ou sur demande à GDS Creuse), pour les dates de campagne souhaitées, chacun dispose de ces données et peut faire son bilan reproduction (et sanitaire) et initier l’analyse correspondante, notamment avec son vétérinaire.

La maîtrise de la reproduction, une vigilance au quotidien…

Pour l’éleveur, cela passe par une phase quotidienne d’observation des animaux, pour identifier les vaches en chaleur et les noter, repérer d’éventuels avortements ou retours en chaleurs suite à gestation et identifier les vaches vides précocement pour les réformer. On peut également utiliser le dosage sanguin des Protéines Associées à la Gestation (PAG). Comme nous l’avons vu, garder une vache improductive sur un cheptel coûte cher.

… et un bilan annuel

À la fin de chaque campagne, un bilan est à réaliser systématiquement afin d’établir un état des lieux de la situation par période de reproduction pour positionner le troupeau par rapport aux différents critères. Toute action préventive repose d’abord sur l’appréciation du degré d’infécondité initiale du troupeau. Il convient de vérifier si elle est le fait de l’ensemble des vaches ou si elle relève d’une situation hétérogène. D’une façon générale, l’analyse vise à identifier les individus qui pénalisent la fécondité globale du troupeau et à rechercher s’ils ont des caractéristiques communes. Dans son approche globale du troupeau, sa réalisation est systématiquement à effectuer pour les raisons suivantes :

• Les éléments rationnels de bilan sont disponibles dans les élevages du fait des obligations réglementaires, il suffit de les consulter et les analyser,

• Des marges de progression existent dans nombre d’élevages,

• Les implications économiques de l’amélioration ou du maintien si la situation est favorable sont importantes de manière directe et indirecte,

• Les moyens de lutte qui découlent de l’analyse sont faciles à mettre en place pour peu qu’une certaine remise en cause de quelques aspects de la conduite de l’élevage soit acceptée d’où l’importance de l’accompagnement et de la pertinence du conseil.

La productivité numérique des cheptels allaitants est l’enjeu majeur de leur réussite économique. Si les indicateurs permettent d’identifier un problème, il convient ensuite d’en déterminer l’origine. Ce sera le sujet de notre prochain article consacré aux causes de l’infécondité.