Lutte contre les strongles et périodes de vêlage

Gestion des strongles : une lutte à adapter en fonction des périodes de vêlage

L’élément principal multiplicateur en matière de strongles s’avère être le bovin de moins d’un an. Son âge à la mise à l’herbe va conditionner le plan de prévention.

La modification des saisons de vêlages implique des conséquences sanitaires pas toujours suffisamment connues. Ainsi en matière de gestion des strongles, cela nécessite une approche différente.

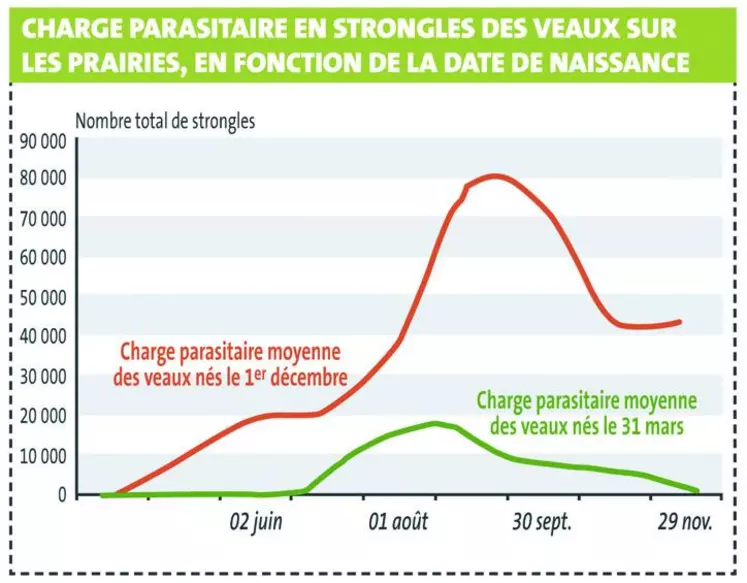

La date de naissance influe fondamentalement sur l’épidémiologie des strongles

La charge parasitaire observée sur des veaux n’ayant eu aucun traitement antiparasitaire et dans des conditions identiques se trouve fondamentalement différente en fonction de leur date de naissance. Plusieurs raisons concourent à ce résultat. La charge parasitaire au niveau des animaux sera fonction de l’importance de la contamination des pâtures et du niveau de l’immunité de l’animal. Comme indiqué dans l’article précédent, l’importance de la contamination des pâtures découle du niveau de recyclage. Ce sont des animaux qui, rencontrant ces formes parasitaires trans-hibernantes, vont permettre l’avènement de nouvelles générations parasitaires. Ce recyclage est d’autant plus performant que l’acquisition de la compétence immunitaire est incomplète. Les animaux naïfs, n’ayant jamais rencontré de strongles, autoriseront la pleine expression du potentiel reproducteur des parasites une fois adultes en leur sein (dès 3 semaines après la mise à l’herbe).

Le veau pleinement multiplicateur vers l’âge de 3/4 mois

Le veau possède une capacité d’ingestion « suffisante » pour entraîner une contamination vers 3/4 mois, la prise de lait chez le veau allaitant retardant la contamination. Donc, tout veau âgé de 4 mois ou plus à la mise à l’herbe présentera un potentiel de recyclage des strongles maximal du fait d’une capacité d’ingestion suffisante et de l’absence d’immunité vis-à-vis des strongles. Ces animaux vont présenter rapidement un niveau de contamination élevé et, par contre, acquérir une immunité importante au cours de leur 1ère année de pâturage. A l’inverse des veaux plus jeunes (nés en fin d’hiver) présentant un potentiel de recyclage beaucoup plus faible, ne seront infestés par les strongles de manière significative qu’à l’automne mais ne bénéficieront que d’une immunité en début d’acquisition.

Un impact sur la 2ème saison de pâture

En 2ème saison de pâture, les premiers présenteront à la mise à l’herbe une immunité en fin d’acquisition limitant ainsi le recyclage et la charge parasitaire. A l’inverse, les seconds, du fait d’une immunité en début d’acquisition, vont permettre un recyclage important et une charge parasitaire élevée. D’autres éléments peuvent amplifier les risques d’infestation pour les veaux d’automne. En effet, on peut observer pour ce choix de date de vêlages une mise au pré plus précoce qui va contribuer à un ensemencement plus important en début de saison en matière de strongles et, ainsi, accélérer la dynamique de contamination.

Les implications sur son plan antiparasitaire

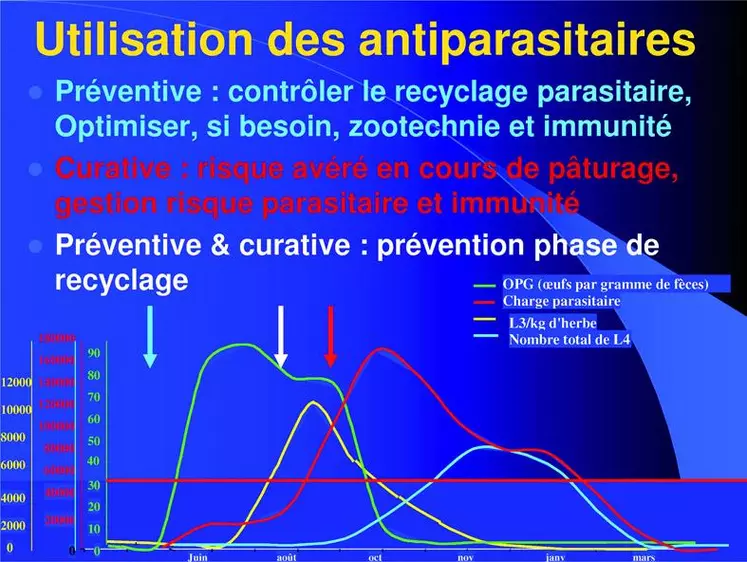

Le programme de lutte et de prévention contre les strongles à retenir est fonction des objectifs de croissance (quel niveau d’acceptation de parasitisme) et de besoin d’acquisition d’immunité (animaux destinés à l’engraissement ou à la reproduction). Le choix du médicament intègre l’action directe sur l’animal, mais aussi, par la durée de son action, son impact sur le recyclage parasitaire, donc sur la contamination des pâtures et, ainsi, son action indirecte sur la charge parasitaire de l’animal.

Trois grandes catégories de programmes peuvent être mises en place

1) L’utilisation préventive a pour but de retarder la contamination de la pâture, donc des animaux, par destruction des larves ingérées et ainsi limiter le recyclage parasitaire. Cela nécessite un traitement des bovins à la mise à l’herbe ou dans les trois semaines maximum après la mise à l’herbe avec un anthelmintique avec une rémanence (durée d’action) suffisante comme les bolus ou les programmes endectocides et un passage des mêmes animaux sur les mêmes parcelles. Avec un programme correctement suivi, la charge parasitaire des bovins sera limitée, en deçà du seuil d’implication zootechnique mais suffisante pour l’installation de l’immunité. Par contre, le traitement de fin de saison de pâture sera inexistant ou limité afin de ne pas entraver la mise en place de cette immunité.

2) L’utilisation préventive et curative sera utilisée en cours de saison de pâturage avec une action de destruction des parasites présents et une prévention de contamination par la limitation du recyclage parasitaire grâce à la rémanence du médicament utilisé dans le cadre d’un changement de pâture. Cela peut être le cas de veaux d’automne après leur sevrage ou de génisses de 2ème année lors de changement de cycle de pâturage au mois de juin (passage sur des prairies de fauche déprimées au printemps).

3) Enfin, l’intervention curative se réalise lors d’apparition de phénomène subclinique ou clinique de parasitisme. Cela correspond à une mauvaise maîtrise de la prévention parasitaire car toute atteinte parasitaire visible est synonyme de pertes zootechniques.

L’approche différente veau d’automne / veau d’hiver nécessaire

En 1ère année de pâture, pour les veaux présentant une capacité de recyclage à la mise à l’herbe (veau de 4 mois et plus), il sera mis en place une approche préventive à la mise à l’herbe ou préventive et curative lors du sevrage s’il intervient dans les 3 mois après cette mise à l’herbe. Pour les veaux de vêlages de fin d’hiver, un traitement curatif au sevrage est souvent suffisant. En 2ème année de pâture, les animaux nés en fin d’année présentent une immunité en fin d’acquisition (s’il y a eu contact suffisant et pas d’excès de traitement, notamment en fin de saison de pâture). Un traitement préventif avec une rémanence de moyenne durée (endectocides pour-on par exemple) sera suffisant. A l’inverse, les bovins de début d’année présenteront une immunité en début d’acquisition, ils nécessiteront une approche préventive à la mise à l’herbe (type bolus par exemple) ou préventive – curative au mois de juin. Le plan intégrera dans son raisonnement le chargement, les rotations de pâtures, la durée de pâturage, la complémentation, les conditions météorologiques, etc.

Une démarche raisonnée annuelle

Dans un concept de prescription antiparasitaire spécifique à chaque élevage, avant chaque mise à l’herbe, l’éleveur déterminera, en relation avec le vétérinaire en charge du suivi de son élevage, la stratégie à adopter. Si le parasitisme en stabulation se satisfait de la diagnose des parasites présents et de la mise en évidence de facteurs d’élevage favorisants (alimentation, ambiance, concentration, etc.), les infestations parasitaires de pâturage nécessitent d’appréhender la dynamique d’infestation de l’animal et de la pâture en maîtrisant les trois variables que sont l’hôte, le parasite et l’environnement. Pour être efficace en matière de gestion du risque parasitaire, que ce soit à l’aide de mesures agronomiques ou médicales, deux « rendez-vous» sont incontournables : au printemps pour définir la stratégie à adopter pour la prochaine saison, à l’automne au moment de la rentrée des animaux pour tirer le bilan de la saison passée et mettre en place, si nécessaire, un traitement antiparasitaire curatif adapté. Un rendez-vous facultatif peut advenir en cours ou en fin d’été s’il y a apparition d’un épisode parasitaire clinique ou si des évènements non prévus ont modifié l’exposition des animaux aux parasites.