Céréales : comment lutter contre l'ergot ?

L'abondance d'ergot dans les lots de céréales récoltés en Auvergne cette année doit interpeller à la fois pour la gestion de la récolte 2025 mais aussi pour abaisser le risque de la récolte 2026. Arvalis et ses partenaires territoriaux rappellent la conduite à tenir.

L'abondance d'ergot dans les lots de céréales récoltés en Auvergne cette année doit interpeller à la fois pour la gestion de la récolte 2025 mais aussi pour abaisser le risque de la récolte 2026. Arvalis et ses partenaires territoriaux rappellent la conduite à tenir.

L’ergot, cette maladie toxique de retour en Auvergne

Depuis quelques années, l’ergot est une problématique montante à l’échelle France, et l’Auvergne n’est pas épargnée. Cette année, la présence de cette maladie fongique conduit à des déclassements de lots dans plusieurs secteurs de notre région.

L'ergot produit des alcaloïdes toxiques pour l’homme et les animaux.

L’ergot des céréales, ou Claviceps purpurea, est un champignon qui parasite exclusivement les graminées qu’il s’agisse de cultures (seigle, blé ou triticale) ou de mauvaises herbes (vulpin, ray-grass…). Les adventices sont donc des vecteurs et amplificateurs des contaminations d’ergot vers d’autres céréales en fleurs.

Pourquoi y a-t-il plus d'ergot cette année dans les céréales ?

La raison d’une fréquence d’ergot plus élevée cette année est à chercher dans le cumul de facteurs aggravants :

- Difficulté de gestion des graminées adventices dans les parcelles et des graminées de bords de champs en raison d'un arsenal phytosanitaire amoindrit,

- Simplification du travail du sol, accumulations de sclérotes (ergots) les années antérieures,

- Climat.

"Si on connaît un certain nombre des facteurs dbe risque, des investigations sont en cours pour comprendre les différences de niveaux de contamination entre secteurs et entre parcelles cette année", rappelle Choé Malaval Juery d'Arvalis.

Lire aussi Les moissons ont commencé avec dix jours d'avance en Auvergne

Une présence révélée par des sclérotes noirs dans les épis et les lots récoltés

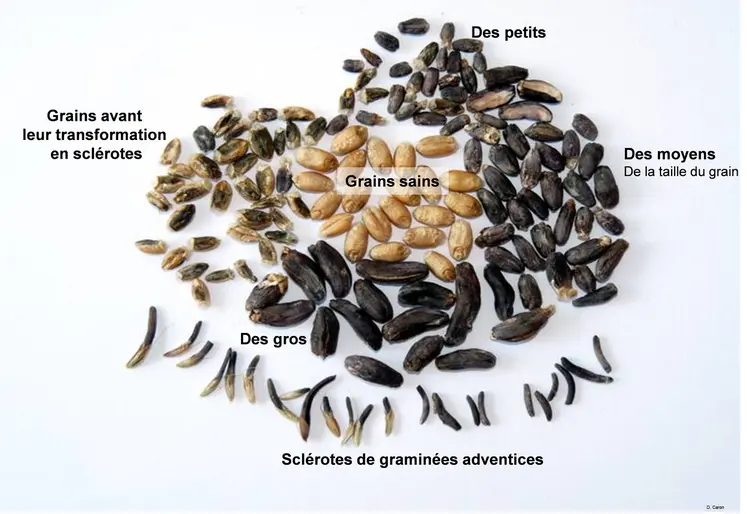

Les sclérotes de blé, de seigle et plus généralement de céréales ressemblent le plus souvent à des crottes de rats. Pour les distinguer, les sclérotes sont facilement sécables et présentent une section blanc violacé. Les plus gros peuvent prendre une forme de « massue » et peuvent atteindre 5 cm. Les plus petits correspondent à des microsclérotes adhérents au grain qui passent le plus souvent inaperçus. Les sclérotes observés dans les bennes peuvent provenir de la culture ou des graminées adventices (vulpin, ray-grass).

Toutes les graminées cultivées ou adventices peuvent être affectées, mais il existe des différences de sensibilité entre espèces : seigle > triticale > blé dur, blé tendre, orge, avoine.

Côté adventices, le vulpin apparaît plus sensible que le ray-grass. Non seulement les graminées adventices peuvent être porteuses de sclérotes mais, en plus, elles constituent un relais dans le cycle de l’ergot pour contaminer la céréale cultivée.

Pour cette raison, la maîtrise des graminées adventices est un facteur clé de la gestion de l’ergot.

Un nettoyage ciblé est possible… mais complexe à mettre en œuvre

Un nettoyeur-séparateur, moyennant un choix de grilles adapté et un débit de travail réduit (réglages pour un nettoyage soigné), permet de réduire la teneur en sclérotes de l’ordre de 40 %.

L’utilisation de trieur optique ou de table densimétrique permet d’éliminer totalement les sclérotes d’un lot de céréales (>95%), mais ces équipements ne sont pas généralisés et présentent des débits très faibles. Pour les éleveurs, l’autoconsommation sur l’exploitation des lots de céréales présentant des sclérotes est fortement déconseillée.

Réduire le risque pour la campagne prochaine : actionner les leviers agronomiques

Après une attaque d’ergot, une partie des sclérotes des épis tombe au sol et peut germer l'un des 2 printemps suivants puis contaminer les céréales et graminées adventices environnantes.

Deux stratégies complémentaires permettent de maîtriser l’inoculum présent au sol :

- Un labour après la récolte, suivi d’un travail superficiel l’année suivante permettra d’enfouir les sclérotes à plus de 10 cm de profondeur.

- Ces derniers germeront au printemps suivant mais sans pouvoir libérer de spores à la surface du sol.

L’année suivante, le travail superficiel permettra de maintenir les sclérotes d’ergot en profondeur, afin de leur faire perdre leur capacité de germination après 2 ans passés dans le sol.

L'absence de céréales à paille pendant 2 ans permettra de couper le cycle de l’ergot

Dans tous les cas, le désherbage antigraminées dès l’automne est indispensable pour limiter la réinstallation de l’ergot en culture.

La fauche des bords de champ avant la floraison des graminées sauvages est également recommandée, lorsqu’elle est autorisée, afin de stopper leur fonction de relais de la maladie.

Enfin, il conviendra d’éviter d’utiliser un lot contaminé pour faire de la semence de ferme afin de limiter la contamination de nouvelles parcelles.

Aucun traitement n’existe pour protéger une semence contaminée ou pour protéger une semence saine implantée dans un sol contaminé. À noter que le digestat issu de la méthanisation d’un lot contenant des sclérotes ne présente pas de risque de contaminer les parcelles sur lesquelles il est épandu.