Un seul mâle… ça suffit ?

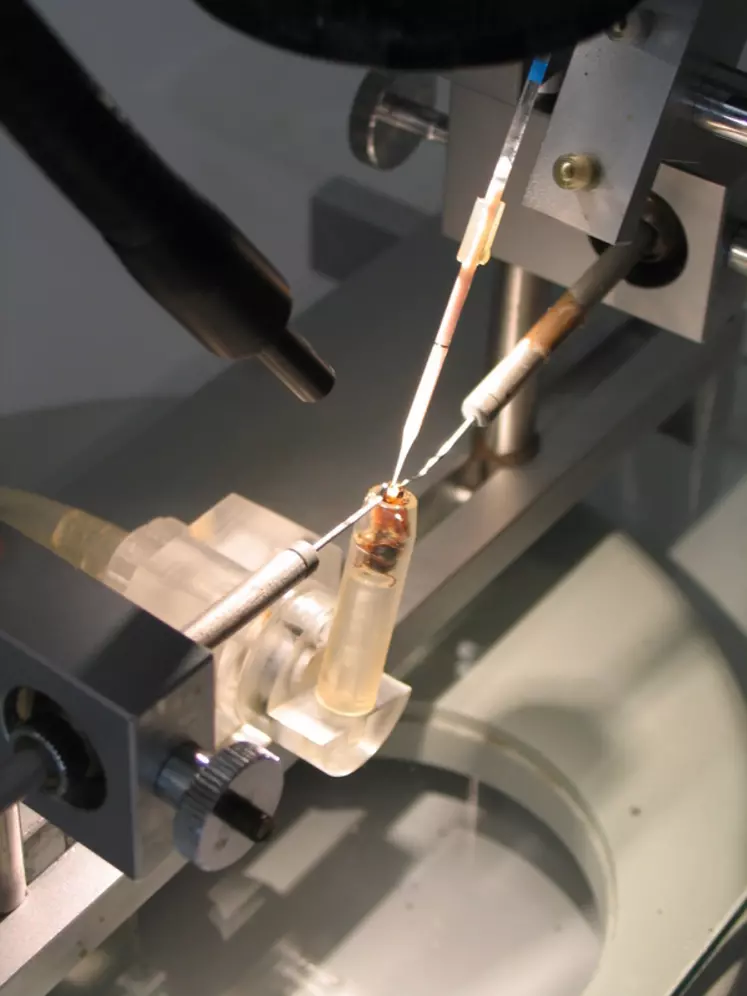

L’insémination d’une reine à partir de la semence d’un seul mâle, au lieu de douze à vingt mâles en fécondation naturelle ou en insémination classique, se pratique. Voici un inventaire des connaissances actuelles sur l’intérêt de cette technique et ses limites.

L’insémination d’une reine à partir de la semence d’un seul mâle, au lieu de douze à vingt mâles en fécondation naturelle ou en insémination classique, se pratique. Voici un inventaire des connaissances actuelles sur l’intérêt de cette technique et ses limites.

Les reines inséminées avec cette méthode reçoivent un volume de sperme réduit d’un facteur trois à cinq par rapport à une insémination classique, et un nombre de spermatozoïdes de l’ordre de trois fois moindre. Ces reines ayant la capacité de produire un moindre nombre d’œufs fécondés, leur durée de vie est raccourcie. Néanmoins, l’insémination à un mâle permet d’obtenir, pendant les premiers mois, des colonies avec un développement semblable à celui d’une reine classique.

L’autre caractéristique tient à la progéniture des reines : les ouvrières qui en sont issues seront des vraies sœurs, idem pour des reines. On peut même inséminer plusieurs reines à partir de la semence issue d’un unique mâle, par dilution, afin d’obtenir des colonies génétiquement très similaires.

Dans une démarche de sélection

Cette technique qui produit une seule fratrie est mieux à même de permettre la détection de certains caractères, qui seraient présent chez seulement 8 à 10 % des ouvrières dans une colonie à plusieurs fratries. Cela en fait aussi une alliée pour le testage : le fait de travailler avec des reines-filles issues d’une reine inséminée par un seul mâle réduit la variation des performances chez celles-ci puisque le coefficient de parenté entre deux reines-filles vraies sœurs sera de 0,75, contre 0,50 pour les demi-sœurs.

Un caractère qui serait transmis par plusieurs gènes sera également plus facile à mesurer. Pour cette raison, la recherche d’abeilles résistantes à Varroa a eu recours à cette technique en provoquant de la consanguinité : par exemple l’insémination tante-neveu.

Classiquement, les reines inséminées à un mâle sont obtenues au printemps et le niveau de Varroa est mesuré en août. Les reines hivernées en mini-plus sont utilisées l’année suivante pour le greffage de reines fécondées soit naturellement, soit à nouveau inséminées avec un seul mâle (neveu). Du fait du risque accru de mort de ces reines dès leur premier hivernage, celles-ci ne constituent jamais le « cœur » du schéma de sélection, mais plutôt des itinéraires de sélection complémentaires.

Une étude récente nuance toutefois l’intérêt de la technique pour la sélection. L’utilisation exclusive de reines inséminées avec un seul mâle dans un schéma de sélection n’apporterait pas un progrès génétique plus important, mais augmenterait le risque de consanguinité.

Les effets de la consanguinité

Chez l’abeille, le sexe est déterminé par un seul gène. Un individu hétérozygote pour ce gène donne une femelle ouvrière ou une reine, alors qu’un individu homozygote se développe en mâle diploïde, et est alors détruit par les ouvrières au stade larvaire. Lorsque le niveau de consanguinité dans un schéma de sélection augmente, la probabilité de voir croître la proportion d’individus homozygotes pour le déterminisme sexuel, et donc des colonies avec un couvain lacunaire, augmente. Ces effets disparaissent à la génération suivante, dès lors qu’elle permet de réduire la consanguinité. Si la reine est consanguine mais que les ouvrières ne le sont pas, cela n’a pas d’impact sur la production de miel ou de cire.