Santé des châtaigniers : où est-on après le cynips ?

Longtemps perçue comme une valeur sûre, la production de miellée de châtaignier a vacillé avec les faibles récoltes de 2021 et 2022.

Sécheresses et fortes chaleurs au moment de la floraison ont fortement limité la sécrétion de nectar dans la partie sud de la France. Quel est l’état de santé réel des châtaigniers aujourd’hui ?

Le cynips, une menace aujourd’hui maîtrisée

Impossible de parler châtaignier sans évoquer le cynips (Dryocosmus kuriphilus), cette minuscule guêpe invasive arrivée en France en 2007. En formant des galles sur les bourgeons, elle entrave la croissance des rameaux et la floraison, avec des pertes de production fruitière pouvant atteindre 60 à 80 %, et parfois la mort des arbres les plus touchés. Pour les apiculteurs, la menace était directe : baisse de floraison, donc baisse de miellée. Dès 2011, la France a misé sur le biocontrôle, en introduisant le Torymus sinensis, un parasitoïde spécifique du cynips. Grâce à une mobilisation conjointe des filières forestière, castanéicole et apicole, les populations de torymus se sont bien installées dans les grandes zones de production. Le cynips est aujourd’hui largement régulé, et les arbres ont retrouvé un bon niveau de floraison.

D’autres menaces pèsent sur le châtaignier

Le châtaignier reste une essence fragile. Depuis une quinzaine d’années, des dépérissements massifs sont observés sur tout le territoire français. Les maladies historiques comme l’encre ou le chancre sont toujours présentes, mais c’est surtout le dépérissement qui inquiète. Selon le Centre national de la propriété forestière (CNPF) et le Département de la santé des forêts, il est désormais la première cause de mortalité. Le phénomène est complexe et multifactoriel. Il existe des facteurs prédisposants tels que l’arbre mal adapté à la station, le sol superficiel, le manque de diversité génétique, etc. On note des facteurs déclenchants comme les sécheresses estivales, les pics de chaleur, les vents desséchants et des facteurs aggravants tels que les champignons pathogènes, insectes foreurs, stress répétés… 60 % des châtaigniers malades et 40 % des châtaigniers morts le sont à cause de problèmes liés à la station et/ou au climat.

Une essence vulnérable au changement climatique

Le châtaignier est physiologiquement très sensible au climat. Des températures plus élevées avancent le débourrement et la floraison ; au-dessus de 32 °C, la photosynthèse ralentit fortement et la production de nectar chute en cas de canicule prolongée ; un manque de pluie en septembre limite la floraison l’année suivante ; les jeunes pousses sont particulièrement sensibles à la sécheresse, rendant la régénération naturelle de plus en plus difficile. Selon les données forestières, c’est l’une des essences les plus touchées par les surmortalités liées au changement climatique en France.

S’adapter pour préserver la miellée de châtaignier ?

Le châtaignier reste une ressource essentielle pour l’apiculture française. Mais les signaux d’alerte sont là : entre dépérissements massifs, aléas climatiques et régénération difficile, il serait imprudent de considérer cette miellée comme acquise.

Des travaux sont en cours, notamment en châtaigneraie fruitière, pour adapter les variétés, modifier les techniques culturales ou mieux choisir les parcelles. Ces efforts sont précieux, mais doivent être replacés dans leur contexte. Par exemple, en Ardèche, la châtaigneraie fruitière représente environ 5 000 hectares sur un total de 35 000 hectares de châtaigneraie. Le reste, souvent forestier, est peu ou pas exploité, et ne fait pas l’objet de replantations actives. La situation est similaire en Occitanie. Cela signifie que la majorité des peuplements de châtaigniers ne bénéficie pas de mesures d’adaptation ou de gestion ciblée, alors qu’ils participent pleinement à la production mellifère.

Pour les apiculteurs, cela invite à observer attentivement les dynamiques locales de floraison et de production ; diversifier les emplacements et les ressources mellifères disponibles pour sécuriser les miellées ; échanger avec les forestiers et castanéiculteurs, car la gestion de l’arbre conditionne aussi la ressource en nectar ; agir en faveur d’un paysage plus mellifère et résilient face aux aléas climatiques.

Dans un contexte de changement climatique, renforcer les liens entre apiculture, forêt et recherche devient plus que jamais stratégique. Préserver la miellée de châtaignier, c’est aussi préserver une partie de la résilience de l’apiculture française.

Suivre la miellée de châtaignier pour mieux la comprendre

Pour mieux en appréhender les dynamiques et anticiper ses évolutions, il est indispensable de capitaliser des données permettant d’identifier les facteurs qui influencent les dates de floraison, la durée et la productivité des miellées.

Un observatoire national de la miellée de châtaignier a été mis en place en 2025. Ce dispositif s’appuie sur la collecte et la diffusion de données issues du suivi des floraisons et de l’évolution du poids des ruches, permettant ainsi de mieux caractériser le fonctionnement et la productivité de cette miellée.

Le suivi 2025 en région Aura

L’emplacement se situe aux portes de la forêt de Bonnevaux, à 500 mètres d’altitude, sur un sol limoneux acide. La châtaigneraie est en bon état sanitaire grâce à une gestion forestière active. Une coupe sylvicole est réalisée tous les quinze ans, favorisant le renouvellement des peuplements et le maintien d’arbres jeunes et productifs. Grâce à cette gestion, peu de signes de dépérissement sont observés. Lors de l’arrivée du cynips du châtaignier, la zone n’avait pas été fortement touchée, et aucune présence de ce ravageur n’a été constatée en 2025 par l’apiculteur.

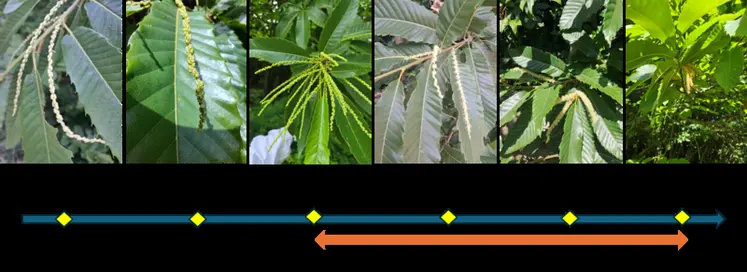

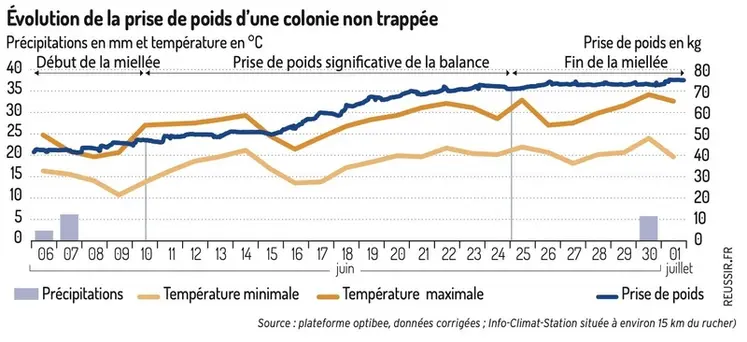

Le suivi s’est déroulé du 6 juin (avant apparition des étamines sur les chatons mâles) au 1er juillet (brunissement/chutes des chatons). Cinq colonies ont été équipées de balances connectées (2 ruches trappées, 3 non trappées) pour suivre en temps réel les évolutions de poids. L’évaluation de l’état sanitaire des colonies s’est faite sur une partie des colonies (prélèvement varroa), ainsi que des mesures de populations (Coleval) et de pesées en début et fin de suivi.

Selon l’apiculteur, cette miellée « rappelle les bonnes années d’il y a une décennie ». Cependant, « la miellée s’est arrêtée net du fait des fortes chaleurs qui ont accéléré le brunissement et la chute des chatons de manière prématurés ». À partir du 20 juin, les températures maximales ont dépassé les 30 °C avec un pic au 25 juin marquant la fin de prise de poids significative des balances.

Bilan de miellée satisfaisant selon l’apiculteur, avec une bonne récolte de pollen : un rendement moyen par ruche de 20,9 kilos de miel, sur trente ruches dont 15 étaient équipées de trappes à pollen ; un rendement moyen pendant la période de suivi de 17,3 kilos par ruche ; une quantité de pollen récolté de 44 kilos sur quinze ruches, soit une moyenne de 2,94 kilos par trappe sur vingt-cinq jours.

Côté biblio