À quoi sert la pharmacovigilance ?

Si une déclaration à la pharmacovigilance est conseillée en cas d’échec de traitement contre Varroa, que pouvons-nous en attendre ? Comment mettre toutes les chances de notre côté pour que ces déclarations soient utiles ?

Utiliser un médicament sur les abeilles avec autorisation de mise sur le marché (AMM) ne garantit pas que son application soit suffisamment efficace contre Varroa. Suspicions de conditions d’emploi non respectées, de défaut de fabrication du médicament, de résistance du parasite… les causes envisagées derrière un échec de traitement peuvent être multiples.

Dans quelle situation une déclaration à la pharmacovigilance est recommandée ? Avant de répondre, voyons d’abord dans quel but a été créé ce dispositif au nom jargonneux. Les études réalisées avant la mise sur le marché d’un produit, évaluant son efficacité et ses éventuels effets indésirables, ne permettent pas d’appréhender toutes les situations (météo, environnement, niveau de résistance des parasites…). C’est pourquoi il est indispensable de recenser les suspicions d’évènements liés à l’emploi du médicament à grande échelle. C’est le cas pour les médicaments vétérinaires comme pour ceux destinés à l’Homme, ou encore pour les pesticides.

Plus les déclarations pour un même effet indésirable sont nombreuses et graves, plus elles pourront induire une alerte auprès des vétérinaires prescripteurs et au laboratoire propriétaire du médicament. À terme une modification du résumé des caractéristiques du produit (conditions et précautions d’utilisation, effets indésirables) peut être faite, voire cela peut aller jusqu’à une suspension de l’AMM.

« Quelque chose à déclarer ? »

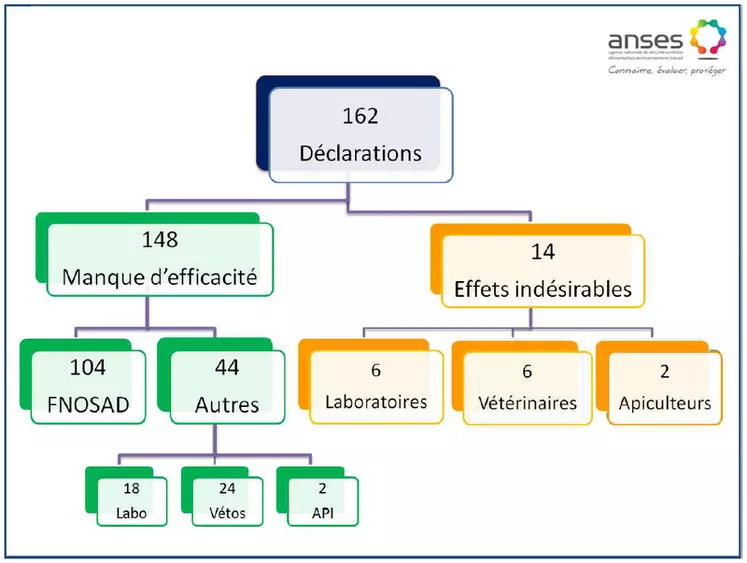

La pharmacovigilance permet de déclarer toute suspicion d’effet indésirable inattendu sur les abeilles, la reine ou la colonie en lien avec l’emploi d’un médicament possédant une AMM. Sont aussi concernés l’impact sur les apiculteurs, le miel ou l’environnement. Elle permet aussi de faire remonter les suspicions de défaut d’efficacité et elle est d’ailleurs essentiellement utilisée dans ce sens en apiculture (91 % des 162 déclarations entre 2013 et 2018). Son périmètre s’arrête là : des problématiques liées aux coûts associés au médicament (prix, temps de travail pour l’appliquer) ou aux conditions d’utilisation (comme la « caramélisation » de certains adjuvants lors de la sublimation…) demandent de mobiliser d’autres leviers que la pharmacovigilance (contacts auprès des metteurs en marché).

Bien préparer sa déclaration de pharmacovigilance

La déclaration peut être réalisée en ligne sur le site de l’Anses. Les professionnels de santé ont l’obligation de déclarer les cas graves dont ils ont connaissance. Pour les apiculteurs, la question se pose si « le jeu en vaut la chandelle » : remplir une déclaration peut ressembler à un parcours du combattant pour un résultat non assuré. Une alternative consiste à faire appel à un GDSA, un vétérinaire, un technicien sanitaire apicole ou une ADA. Entre 2013 et 2018, 70 % des déclarations pour manque d’efficacité ont été réalisées par la FNOSAD, et seulement 2 % directement par les apiculteurs. Pour augmenter les chances que la déclaration soit prise en compte : conserver les numéros de lot des médicaments utilisés dans le registre d’élevage, accompagner la déclaration d’informations quantifiées sur l’impact de l’échec de traitement (nombre de varroas avant et après le traitement) ou l’état des colonies (nombre de colonies mortes ou affaiblies, nombre de remérages).

Côté biblio

Éric Fresnay. Pharmacovigilance vétérinaire : la surveillance des effets indésirables et des défauts

d’efficacité des médicaments vétérinaires. La Santé de l’Abeille, Fédération nationale des organisations

sanitaires apicoles départementale, 2018, 284, pp.111-117. anses-01774569