Abeille noire : derrière le mythe

Parmi les sujets controversés dans le monde de l’abeille, celui de la conservation de l’abeille noire est sans nul doute dans le peloton de tête ! Ici pas d’opinion « pour ou contre » mais une discussion.

L’abeille noire, une sous-espèce d’Apis mellifera L.

Depuis son arrivée en Europe, Apis mellifera L. a évolué en trois lignées distinctes, les lignées A, M et C. Les analyses morphométriques (couleur, longueur de langue, nervures des ailes) distinguant les sous-espèces de ces lignées sont complétées depuis les années 1990 par celles sur le génome. La sous-espèce Apis mellifera mellifera L., communément appelée « abeille noire » et appartenant à la lignée M, a évolué depuis la dernière aire glacière sous les contraintes environnementales et anthropiques.

La conservation de l’abeille noire, une problématique épineuse

En dehors des situations insulaires spécifiques (Ouessant, par exemple), les importations massives d’abeilles de la lignée C ont entraîné une forte hybridation de la sous-espèce. Donc l’enjeu de la conservation concerne plutôt de maintenir et valoriser son adaptation particulière à différents habitats. Mais quels sont les différents phénotypes (ensemble des caractères apparents) au sein de cette sous-espèce présents sur le territoire ? Nous manquons de connaissances pour répondre. Les moyens des conservatoires, souvent faibles, sont majoritairement orientés sur la réduction de l’hybridation, et moins sur l’évaluation des caractères.

Différentes manières de penser la conservation

Les abeilles noires possèdent une « valeur intrinsèque » qui est non mesurable — comment chiffrer la valeur à l’existence d’un être vivant ? —, et une « valeur d’existence » que l’on accorde aux pollinisateurs, la valeur liée à notre satisfaction procurée par leur sauvegarde, sans en tirer un usage direct. D’après ces valeurs, tout un chacun se prononcera favorablement pour la conservation, mais certains les priorisent, alors que d’autres voient également dans l’abeille noire une « valeur de service » pour la filière :

Les premiers cherchent avant tout à contrôler la génétique sur le territoire pour limiter l’hybridation, en jugeant que le faible degré d’introgression génétique de leurs abeilles est d’intérêt. Ils recherchent aussi souvent à minimiser les interventions humaines, estimant qu’elles dégradent leur « naturalité ». Les deuxièmes considèrent que les hybridations génétiques restent à ce jour le meilleur moyen pour adapter l’abeille aux aléas climatiques et environnementaux. Et ils ambitionnent de s’appuyer sur les spécificités de l’abeille noire pour améliorer la rusticité du cheptel. Mais cette attente se confronte au manque de connaissances sur les caractéristiques de ces populations en termes de rusticité et de production, fragilisant ainsi l’utilité d’un conservatoire pour la profession.

Mais faut-il opposer ces deux visions ? Nous proposons plutôt de les associer.

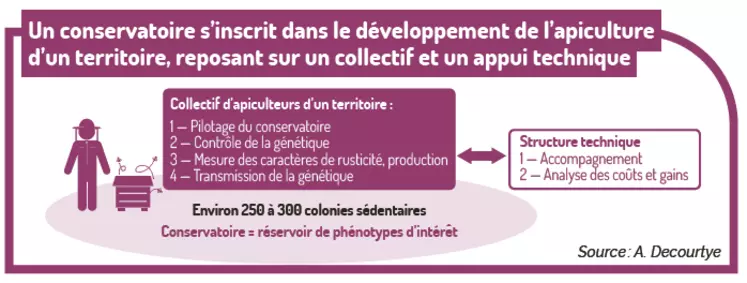

Mieux intégrer les conservatoires dans une démarche de filière. L’adaptation de l’apiculture au contexte de changement global (climat, risque biologique, marché) est un enjeu dans lequel les conservatoires auraient toute leur place, si l’objectif de la réduction de l’hybridation s’associe au maintien de l’apiculture de production sur les territoires. Il faudrait que la conservation soit un projet commun de la filière sur les territoires concernés, et qu’elle soit appuyée par une structure technique. Les modalités de transfert des fruits de la conservation aux apiculteurs producteurs locaux devraient être bien définies. Un conservatoire deviendrait alors un moyen, et non un but. Le contrôle de la génétique serait une méthode pour sauvegarder les phénotypes d’intérêt de l’abeille noire, et moins pour rechercher la plus grande pureté.

Côté web

La caractérisation génétique des abeilles par Alain Vignal, Inra Toulouse : blog-itsap.fr