Les systèmes fourragers caprins face au changement climatique

Ces dernières années ont été marquées par des aléas climatiques de grande ampleur. Le manque d’eau se fait férocement ressentir sur les cultures, les prairies et le pâturage. Les systèmes fourragers sont alors mis à rude épreuve et les éleveurs adaptent leurs pratiques afin de se montrer résilients face à la sécheresse. La recherche se penche aussi sur la question des variétés résistantes au stress hydriques. Collectivement ou chacun de son côté, les acteurs de la production caprine se mobilisent pour faire face à ces bouleversements climatiques.

Ces dernières années ont été marquées par des aléas climatiques de grande ampleur. Le manque d’eau se fait férocement ressentir sur les cultures, les prairies et le pâturage. Les systèmes fourragers sont alors mis à rude épreuve et les éleveurs adaptent leurs pratiques afin de se montrer résilients face à la sécheresse. La recherche se penche aussi sur la question des variétés résistantes au stress hydriques. Collectivement ou chacun de son côté, les acteurs de la production caprine se mobilisent pour faire face à ces bouleversements climatiques.

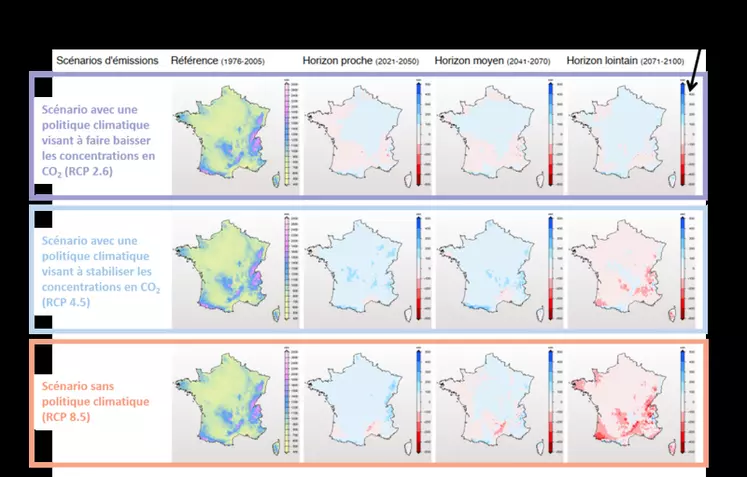

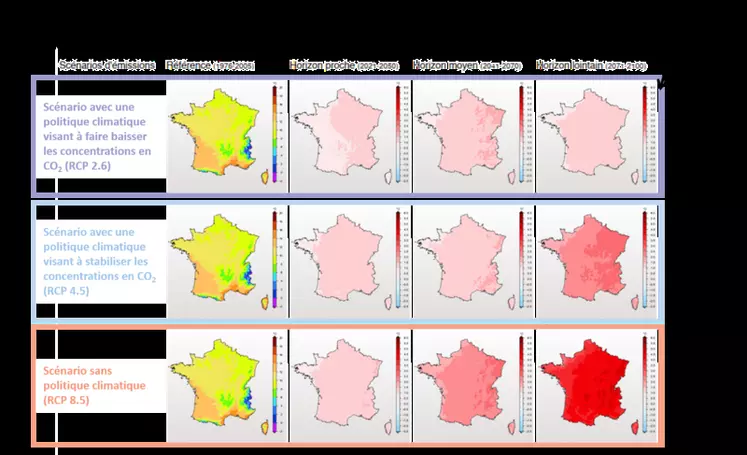

Le changement climatique est un des facteurs principaux menaçant la production agricole française. Les pratiques d’élevage sont déjà impactées par les aléas actuels, tant au niveau de la production fourragère que de la productivité des troupeaux. Depuis 1900, l’évolution des températures moyennes annuelles montre un réchauffement en France métropolitaine. Ce réchauffement est particulièrement marqué depuis les années 1980. Les projections montrent une poursuite de l’augmentation des températures jusqu’aux années 2050, plus marquée en été qu’en hiver. À l’échelle d’un territoire vaste comme celui de la France, il existera bien sûr des disparités régionales mais, globalement, les températures augmenteront d’autant plus qu’on s’éloignera de l’océan Atlantique. En ce qui concerne les précipitations, les tendances sont plus difficiles à mettre en évidence. Ce qui dominera dans le futur sera de toute façon une forte variabilité interannuelle des cumuls de précipitations. La sécheresse est créée à la fois par l’absence de précipitations et l’augmentation de l’évapotranspiration. Si la première est difficile à prévoir, l’évolution de l’évapotranspiration est quant à elle plus facile à estimer car elle est très liée aux températures, dont l’évolution est déjà avérée. Dans certaines zones d’Occitanie, l’évapotranspiration potentielle (ETP) a déjà augmenté de 150 mm ces 50 dernières années, ce qui suffit, même si les précipitations restent les mêmes, à faire apparaître un déficit hydrique beaucoup plus tôt. L’Inrae a mis au point Stics, un simulateur de cultures qui permet d’effectuer des simulations d’évolution pour les principales cultures fourragères.

Ces conclusions sont à moduler selon la zone étudiée, le type de sol et le pas de temps. Au niveau de la prairie, les simulations mettent en évidence une forte déformation de la courbe de pousse, avec la formation d’un creux d’été ou son amplification. Cette déformation atteint tous les territoires, y compris ceux où l’on compte habituellement sur une pousse estivale permettant de se dispenser de l’apport aux animaux de fourrages grossiers stockés. Pour ce qui concerne le creux d’été, l’évolution la moins spectaculaire se situe en fait dans les zones où celui-ci est déjà marqué (Sud, Sud-Ouest, Poitou-Charentes, Pays de Loire, couloir Rhodanien…). L’autre déformation marquée de la courbe de pousse d’une prairie se situe sur le début de printemps, avec une pousse plus vigoureuse et plus précoce, conséquence de l’effet conjugué de températures en hausse et d’un taux de CO2 plus élevé permettant un accroissement de la photosynthèse, à une période de l’année où il y a encore de l’eau disponible dans les sols. Au début du printemps, une grande attention doit être portée aux conditions d’accès à la ressource (faisabilité des fauches, portance…), qui ne seront pas toujours garanties. La pousse automnale et de début d’hiver sera assez souvent à la hausse, mais jamais au point de compenser les pertes de production estivale.

Anticiper et assouplir les travaux aux champs

À l’horizon 2050, la part de la production de printemps (de février à juin) passera d’environ 60 % à 75 % ou plus en fin de siècle. Ces deux chiffres suffisent à imaginer les transformations à suggérer dans des systèmes herbagers pâturants : possibilité de mettre à l’herbe plus tôt, voire de rentrer les animaux plus tard en fin d’automne mais nécessité d’affourager davantage en été. La production des prairies a toujours été variable d’une année à l’autre et même à l’échelle de chaque saison, à tel point qu’on peut se demander si une courbe moyenne a du sens. Cet état de fait va perdurer et même s’accentuer. L’exploitation de l’herbe va demander de plus en plus de flexibilité, d’observations in situ et d’anticipation. Il faudra savoir aller chercher l’herbe quand et où il y en a. Ceci met en avant la nécessité de disposer de parcellaires faciles d’accès et bien aménagés, d’outils individuels ou collectifs pour mesurer et anticiper la pousse de l’herbe, mais aussi de couverts végétaux souples à utiliser, et de modes de récoltes faciles à mobiliser. Des études ont montré que l’augmentation du CO2 tend à diminuer la teneur en azote des fourrages et à augmenter la quantité de sucres non pariétaux et d’amidon, même s’il ne semble pas y avoir d’effet sur la digestibilité. Par ailleurs, l’augmentation conjointe des températures et du CO2 provoquerait une évolution de la flore des prairies, avec une progression des dicotylédones aux dépens des graminées. Parmi ces dicotylédones figurent des indésirables mais aussi des légumineuses fourragères, et ce phénomène pourrait ainsi compenser la diminution de la teneur en azote.

Davantage d’herbe au printemps

C’était attendu, les rendements de la luzerne pourraient être partout à la hausse (dont, là aussi, une bonne part à imputer à l’effet CO2). Cette hausse est à relier à la possibilité qu’il y aura de réaliser des coupes plus nombreuses, la luzerne pouvant démarrer plus tôt sa croissance du fait des températures plus élevées au printemps. Elle continuerait à avoir cette capacité qu’on lui connaît déjà de résister relativement bien à la sécheresse. Il n’en reste pas moins que pour bien l’exploiter, il faudra parfois consentir à sortir la barre de coupe pour seulement une tonne de matière sèche utile : pas sûr que cela séduise les éleveurs par rapport à d’autres cultures. Mais on peut aussi cultiver la luzerne au sein de prairies multiespèces ou d’associations simples, à pâturer.

Mieux comprendre les changements climatiques avec Aclimel

L’institut de l’élevage met à disposition des internautes un centre de ressources sur les aléas climatiques et le changement climatique. Aclimel (pour aléas climatiques en élevage) recense et répertorie les informations et outils pour décrypter le climat et les enjeux de l’élevage face à ces changements. L’espace ne dispose pas de référencement par espèce mais plutôt par région. Les internautes peuvent notamment consulter les notes météorologiques et les analyses climatiques pour les prochains mois.